SSHの取り組み・成果

2024年7月16日更新

- 2023年度の主な取り組み・成果

- 2022年度の主な取り組み・成果

- 2021年度の主な取り組み・成果

- 2020年度の主な取り組み・成果

- 2019年度の主な取り組み・成果

- メディア掲載

- 卒業生の活躍

- 表彰・受賞

- SSH生徒研究成果集

2023年度の主な取り組み・成果

教育課程における取り組み

特別授業・研究室訪問・校外学習など、様々な取り組みを行いました。

生活の科学(1年次 家庭科 学校設定科目)

- エシカル・サステイナブルを軸として、身近な生活の中の科学を題材とした講義や、実習・実験を実施するとともに、大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「植物の色の科学」お茶の水女子大学名誉教授 作田正明(10月11日)

- 「タンパク質で持続可能な社会に貢献する」Spiber取締役兼執行役 菅原潤一(11月8日)

課題研究基礎(1年次 学校設定科目)

- 「数」、「グラフ」、「データ」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- グループで水質調査を実施し、その成果を元に1人1枚ポスターを作成して発表会を行いました。

- 身のまわりの酸の滴定実験を行い、実験結果や考察について発表「身の回りの酸の定量実験発表会」を行いました。

- 物理・地学、化学、生物、数学・情報の4分野に分かれて、分野別課題研究を行いました。その結果について分野内発表会を行い、さらに各分野の代表に選ばれたグループが全体発表を行いました。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「未来の科学を創る」東京大学大学院総合文化研究科教授 池上高志・茂木一郎(5月14日)

- 「プレゼンデザイン論」筑波大学図書館情報メディア系助教 小野永貴(6月12日)

- 「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」原子力発電環境整備機構(NUMO)小川彩他(6月26日)

- 「データサイエンスへの誘い」お茶の水女子大学理学部情報学科教授 伊藤貴之(11月16日)

新教養基礎(1年次 学校設定科目)

- 「問いを立てる」をテーマとしたお茶の水女子大学の先生方による講義を聞き、研究者が身近な生活や社会の現象からどのように問いを立てるかを学びました。

- 講義内では生徒間で講義内容に関するディスカッションを行い、講義後には、その内容を振り返り、考えたことをまとめました。

- 令和5年度は、科学教育のネットワーク拠点として地域の教育活動に貢献するために、理数系分野の講義を中学生やその保護者、教育関係者などに公開しました。

【講義のテーマ】

- 「変わりゆく社会を見つめる」(日本近代史)お茶の水女子大学文教育学部比較歴史学准教授 湯川文彦(5月18日)

- 「日本の生き物はいつ、どこから、どのようにしてやってきたか?」(植物進化・生物多様性)お茶の水女子大学理学部生物学科講師 岩崎貴也(6月1日)

- 「いつ経験した、どのような内容が、思い出として想起されやすいのか?」(心理学)お茶の水女子大学生活科学部心理学科教授 上原泉(6月22日)

- “How can English be taught as an international language?” (英語教育学)お茶の水女子大学文教育学部言語文化学科准教授 Robert J. Lowe(7月13日)

- 「物事に法則を見つけ出す」(ソフトマター物理学)お茶の水女子大学理学部物理学科教授 奥村剛(9月28日)

- 「高度経済成長期の食生活の変化」(民俗学)お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科教授 宮内貴久(11月9日)

- 「『踊る』を研究する―臨床舞踊学の立場から」(舞踊学)お茶の水女子大学文教育学部芸術・表現行動学科助教 岡千春(11月30日)

- 「『やったぁ!わかった!』を『やったぁ!わからない!』へ」(気象学)お茶の水女子大学理学部情報科学科講師 神山翼(1月11日)

- 「昆虫食の今~情報リテラシーの観点から~」(食品化学)お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科教授 森光康次郎とその指導学生(1月25日)

- 「文学は何のために」(日本近代学)お茶の水女子大学文教育学部言語文化学科助教 加藤夢三(2月8日)

課題研究I(2年次 学校設定科目)

- 7領域・8分野でそれぞれの課題研究での活動を行いました。9月の文化祭では来場者に向けて研究成果を発表し、10月に中間発表、3月に成果発表会を実施しました。

- 1年を通して各領域で大学の先生や専門家をお招きして特別講義を実施し、さらに研究室訪問、研究室利用、企業や地方自治体へのインタビューなどの活動を行いました。

【講義のテーマ】

- 「遺伝カウンセリング」お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科助教 佐々木元子(生命科学、5月2日)

- 「課題の発見とその掘り下げ方」株式会社ブレイン代表取締役社長 神戸壽(数理・情報科学、5月9日)

- 「毛髪の科学」花王ヘアケア研究所研究員 西田由香里(暮らしの化学・生命科学、5月16日)

- 「フィールドワーク入門」お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科准教授 荒木美奈子(社会科学、5月31日)

- 「リサーチクエスチョン」お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科教授 永瀬伸子(社会科学、6月6日)

- 「生物を探究する上での基本的視点」東京海洋大学 海洋資源環境学部 海洋環境科学部門教授 鈴木秀和(生命科学、6月13日)

【研究室訪問など】

- 国立科学博物館訪問(生命科学、5月9日)

- 国立国語研究所訪問(芸術文化と科学-文学、5月16日)

- 東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科 二瓶康雄教授の研究室を訪問(地球環境科学、5月16日)

- 東京理科大学経営学研究科技術経営専攻 石橋哲教授の研究室を訪問(地球環境科学、5月16日)

- 東京理科大学先進工学部マテリアル創成工学科 勝又健一教授の研究室を訪問(地球環境科学、5月16日)

- 東京大学工学部都市工学科 中谷隼准教授の研究室を訪問(地球環境科学、5月16日)

- 東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 及川康教授の研究室を訪問(地球環境科学、5月16日)

- 認定特定非営利法人JUON(樹恩) Networkの理事・事務局長 鹿住貫之氏を訪問(地球環境科学、5月16日)

- お茶の水女子大学生活科学部心理学科 石丸径一郎教授の研究室を訪問(生命科学、6月27日)

- お茶の水女子大学文教育学部芸術・表現行動学科舞踊教育学コース 水村真由美教授の研究室を訪問(生命科学、7月12日)

- 株式会社グローバルエネジーハーベスト 代表取締役 速水浩平氏を訪問(数理情報・地球環境科学、7月26日)

- お茶の水女子大学理学部生物学科 岩崎貴也先生の研究室を訪問(生命科学、10月24日)

【その他の活動】

- 東京大学五月祭常任委員会へのインタビュー(社会科学、6月1日)

- 東京農工大学第65回農工祭実行委員会へのインタビュー(社会科学、6月13日)

- お茶の水女子大学附属中学校保健体育科君和田雅子教諭へのインタビュー(社会科学、7月6日)

- 特定非営利活動法人「妊婦のくらし」理事長へのオンラインインタビュー(社会科学、7月11日)

- お茶の水女子大学文教育学部グローバル文化学環小林誠教授へのインタビュー(社会科学、7月18日)

- 防衛装備庁装備政策課係員柴田広輝氏へのインタビュー(社会科学、11月21日)

- 株式会社プロジェクトデザイン富山オフィス大槻拓美氏へのオンラインインタビュー(社会科学、11月21日)

- 三菱電機株式会社広報部鈴木里美氏へのインタビュー(社会科学、12月15日)

- 弁護士横内浩子氏へのオンラインインタビュー(社会科学、12月15日)

- ライオン株式会社研究開発部へのオンラインインタビュー(社会科学、12月15日)

- お茶の水女子大学附属小学校保健体育科和氣拓巳教諭へのインタビュー(社会科学、12月20日)

- 早稲田大学国際学術院国際教養学部太田宏教授へのインタビュー(社会科学、12月27日)

- 防衛装備庁長官官房装官後藤雅人氏へのインタビュー(社会科学、1月30日)

課題研究II(3年次 学校設定科目)

課題研究Iの研究を継続・発展させ、学会や発表会で発信活動を行いました。

【研究の成果発表】

- 日本地球惑星科学連合2023年大会(5月21日)

- 高校生地学研究発表会(7月21日)

- 文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主催令和5年度SSH生徒研究発表会(8月9-10日)

- 第14回アジア栄養学会(9月15日)

- 日本微生物生態学会第36回浜松大会(11月29日)

- 東京都内SSH指定校合同発表会(12月17日)

- 日本生物教育学会第108回全国大会神奈川大会(1月7日)

- 関西SSH校研究発表会(1月20日)

- 第135回日本森林学会第11回高校生ポスター発表(3月10日)

- 京都大学ポスターセッション2023(3月16日)

- 日本藻類学会第48回大会(3月23日)

- 化学分野の研究成果などを英語で発表する会(NICEST)(3月23日)

- 関東近県SSH指定校合同発表会(3月24日)

- SSH指定女子高校等課題研究発表会(3月25日)

【研究の受賞】

- 文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主催 令和5年度SSH生徒研究発表会 生徒投票賞

- 第18回「科学の芽」賞 高校生部門 努力賞

- JSEC2023(第21回高校生・高専生科学技術チャレンジ)入選、優秀賞

- 第2回中高生日本語研究コンテストアイデア部門最優秀賞

- 日本言語学オリンピック2024日本予選一次選抜銅賞

- 第34回日本数学オリンピック予選JMO地区優秀賞

- 第34回日本数学オリンピック予選Aランク賞受賞

- 京都大学ポスターセッション2023 優秀ポスター賞

その他の教育課程内の取り組み

- 3年「現代文」:特別講義「チャットGPTは教育をどう変えていくのか」ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員茂木健一郎(5月16日)

- 2年「公共」:弁護士による出張教室「企業法務に触れてみよう」(10月16日)

- 1年「英語コミュニケーションI」:STEAM分野の実験を英語で行うSTEAM×English実施(12月15日)

- 1年「地理総合」「情報I」合同授業:特別講義「GISを利用したナビゲーションサービスの発展と今後」株式会社ナビタイムジャパン 代表取締役社長 大西啓介(1月19日)

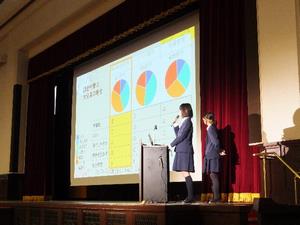

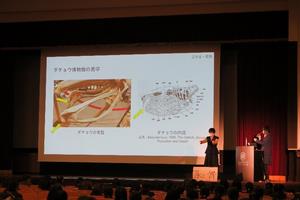

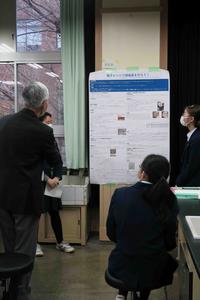

2023年度SSH成果発表会

3月20日(水曜日)、2023年度SSH成果発表会を開催しました。教育関係者や中学生、保護者、卒業生をはじめとする133名の方々が参観くださいました。午前の部は大学講堂で行われ、2年生「課題研究I」、3年生「課題研究II」および「持続可能な社会の探究(総合的な探究の時間)」のそれぞれ代表生徒が研究成果を発表しました。生徒による司会・進行のもと、活発な質疑応答も行われ、1年生からは「テーマに対して様々なアプローチがあり、視野が広がった。実験の中での工夫や、目的にあわせて実験で調べることを絞っていて、参考になった」、教育関係者からは「質疑応答の内容が鋭く、それでいてそのような観点もあるのかとこちらがハッとさせられるものが多かった」という声が聞かれました。

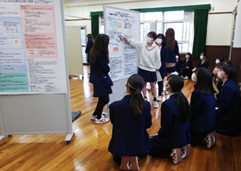

午後の部は高校校舎にて、2年生全員が「課題研究I」、3年生受講生全員が「課題研究II」、3年生一部が「持続可能な社会の探究」で取り組んだ研究のポスター発表を行いました。参観された教育関係者や卒業生、SSH運営指導委員やお茶の水女子大学アドバイザリーボードの先生方から様々な質問や助言をいただき、発表者にとって大変有意義な時間となりました。これから研究活動を本格的に始める1年生は、「先輩方が沢山アドバイスしてくださってありがたかった。特にテーマの決め方、研究手法の目安を知ることができてよかった」などの感想を述べており、課題研究に関する多くのことを学ぶことができたようです。

教育課程外における取り組み

台湾の台北市立第一女子高級中学との研究交流をはじめ、英語による科学分野の特別講義(サイエンスダイアログ全3回)実施、女性科学者によるシンポジウム、中学生対象の理数体験授業など、様々な活動を企画・実施し、また外部団体の主催するプログラム各種に参加しました。

- 1年諏訪合宿での特別講義 信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター諏訪臨湖実験所所長・宮原裕一・他(5月10日)

- ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」参加(6月4日)

- 第1回サイエンスダイアログ “Research on Mesoporous Plasmonic Films” 国立研究開発法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究員 Dr. Olga Guselnikova (6月7日)

- 「科学オリンピックにチャレンジしよう」イベント開催(7月7日)

- SSH指定女子高校等合同京都大学研修へ参加(7月24日~26日)

- JERA川崎発電所見学(8月3日)

- お茶の水女子大学主催令和5年度SSH指定女子高校等研究交流会(8月21日)

- JFEスチール東日本製鉄所見学(8月24日)

- 理数一日体験授業開催(8月26日)

- 輝鏡祭(文化祭)SSH「課題研究基礎」「課題研究I」「課題研究II」展示(9月9日)

- SSH指定国立附属3校交流会(9月27日)

- 山梨県立都留高等学校との研究交流会(10月18日)

- 台北市立第一女子高級中学での研究発表・ディスカッション(10月19日)

- 台湾アカデミアシニカTzyy-Jen Chiou博士 “Plant Phosphorus Nutrient: MicroRNA-mediated Surveillance of Phosphate Transport-uptake, translocation and storage” (10月23日)

- 科学地理オリンピックSSH指定校第1回学習交流会(10月23日)

- 科学者を目指す高校生のためのシンポジウム「 日本と世界を科学で繋ぐ女性たち-理系女性のグローバル・キャリアパス-」(11月11日)

- 第2回サイエンスダイアログ “Investigating the Perceived Authenticity and Communicative Abilities of Face-Swapped Portrait Videos” 東京大学大学院情報理工学系研究科研究員Dr. Leslie Woehler(11月15日)

- 科学地理オリンピックSSH指定校第2回学習交流会(11月17日)

- 福島フィールドワーク実施(11月19日~21日)

- 東工大ウィンターレクチャー「原子中の電子の様子~不思議な量子の世界~」東京工業大学理学院化学系准教授 山﨑 優一(12月21日)

- 第3回サイエンスダイアログ “Advanced anaerobic digestion for livestock waste treatment using multifunctional composite” 東京工業大学環境・社会理工学院研究員Dr. Manal Abdel Mohsen Mostafa Ali(2月7日)

- フランスの科学者との交流会:ストラスブール大学教授Nathalie Boulanger博士(寄生虫医学・真菌学専門)、お茶の水女子大学理学部准教授 近藤るみ(2月21日)

その他の取り組み

教育研究会での発表や、SSH科目の授業公開、SSH先進校視察、視察受け入れ、教員研修など、SSH活動を一層充実させるために幅広い取り組みを実施しました。

- SSH学校設定科目授業公開(6月15日)

- 「ジェンダーギャップを越えるSTEAM教育研究会」(奈良女子大学STEAM・融合教育開発機構(RISE)および学校法人ノートルダム清心学園清心中学校清心女子高等学校主催)にて、本校のSSHにおける取り組みを紹介(12月3日)

視察受け入れ

- 大妻中学高等学校(5月15日)

- 福島県立安積高等学校(6月15日)

- 宮城県仙台第一高等学校(6月16日)

- 大分県教育庁(9月20日)

- 英国政府主席科学顧問、駐日英国大使館科学技術政策担当官(9月29日)

- 東北師範大学教授陣(10月12日)

- 山梨県立都留高等学校(10月18日)

- カザフスタン教育訪問団(10月20日)

- 福井県立藤島高等学校・福井県立武生商工高等学校(12月1日)

- 文部科学大臣政務官、文部科学審議官(12月4日)

- 山梨県立都留高等学校(2月5日)

SSH先進校視察

- 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎、大阪府立天王寺高等学校(6月1日)

- 豊島岡女子学園中学校高等学校(6月7日)

- 兵庫県立加古川東高等学校(オンライン)(8月28日)

- 東京都立戸山高等学校(11月4日)

教員研修等

- 台北市立第一女子高級中学校教員との教員交流実施(4月25日)

- SSHコーディネーター情報交流会参加(8月9日)

- 関東近県SSH指定7女子等研究交流会参加(8月21日)

- 校内教員研修会実施(8月29日)

- 全国国立大学附属学校連盟高等学校部会教育研究大会参加(10月13日)

- SSH情報交換会参加(12月26日)

- 関東近県SSH指定7女子校等課題研究発表会高大接続会議(3月25日)

教育課程における取り組み

特別授業・研究室訪問・校外学習など、様々な取り組みを行いました。

生活の科学(1年次 家庭科 学校設定科目)

- エシカル・サステイナブルを軸として、身近な生活の中の科学を題材とした講義や、実習・実験を実施するとともに、大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「タンパク質で持続可能な社会に貢献する」 スパイバー取締役兼執行役員 菅原潤一 (7月5日)

- 「植物の色と染色の科学」明治大学教授、お茶の水女子大学生物学科名誉教授 作田正明(9月27日)

課題研究基礎(1年次 学校設定科目)

- 「数」、「グラフ」、「データ」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- グループで水質調査を実施し、その成果を元に1人1枚ポスターを作成して発表会を行いました。

- 身のまわりの酸の滴定実験を行い、実験結果や考察について発表(プレゼンテーション)を行いました。

- 物理・地学、化学、生物、数学・情報の4分野に分かれて、分野別課題研究を行いました。その結果について分野内発表会を行い、さらに各分野の代表に選ばれたグループが全体発表を行いました。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「諏訪(長野)の地形や自然について」お茶の水女子大学附属高等学校非常勤講師 千葉裕一郎(5月2日)

- 「未来を創る科学」東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授 池上高志・茂木健一郎(5月9日)

- 「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」原子力発電環境整備機構(NUMO) 実松由紀・吉田麻央・小川彩(6月13日)

- 「プレゼンデザイン論」筑波大学図書館情報メディア系助教 小野永貴(7月4日)

- 「データサイエンス論」お茶の水女子大学理学部情報学科教授 伊藤貴之(10月17日)

【研究の受賞】

- 第17回「科学の芽」賞 高校生部門努力賞

- 第18回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2022 優秀賞

- キリンスクールチャレンジ2022 優秀賞

課題研究I(2年次 学校設定科目)

- 7領域・8分野でそれぞれの課題研究での活動を行いました。

- 9月の文化祭では来場者に向けて探究成果を発表し、10月には「共有の時間」(中間発表)、3月に成果発表会を実施しました。

- 1年を通して各領域で大学の先生や専門家をお招きして特別講義を実施し、さらに研究室訪問、研究室利用、企業や地方自治体へのインタビューなどの活動を行いました。

【講義のテーマ】

- 「統計から社会を読み解く―分析・評価の方法―」お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授 永瀬伸子(社会科学)5月10日

- 「気候変動適応のミステリー」お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系人間文化創成科学研究所准教授 長谷川直子(地球環境)5月30日

- 「グローバルな視点から教育格差を考える」お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授 浜野隆(社会科学)6月7日

- 「遺伝カウンセリング」お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科助教 佐々木元子(生命科学)6月14日

【研究室訪問など】

- 国立科学博物館訪問(4月27日)生命科学

- 東京大学生産技術研究所(5月11日)地球環境科学の埋立地の防災を研究するグループ

- 武蔵野市役所(5月11日)地球環境科学のゴミ問題を研究するグループ

- Daiichi Sankyoくすりミュージアム訪問(5月17日)生命科学

- お茶の水女子大学嶌田智教授植物系統進化学研究室(5月24日)生命科学の2年および「課題研究II」の3年

- 美里オーストリッチファーム(ダチョウの博物館)訪問(12月26日)生命科学

【その他の活動】

- 株式会社レノバ広報室へ再生可能エネルギー事業についてのインタビュー(地球環境科学)5月10日

- 北海道大学総合博物館小林快次教授へのオンラインインタビュー(生命科学)5月23日

- 東京大学大学院農学生命科学研究科五十嵐圭日子教授へのオンラインインタビュー(生命科学)5月25日

- 奈良女子大学佐伯和彦教授へのオンラインインタビュー(生命科学)7月5日

- 九州大学農学研究院東江栄教授へのオンラインインタビュー(地球環境科学)8月31日

- Dlink Straw代表野村優妃氏へのオンラインインタビュー(生命科学)11月1日

- 美里オーストリッチファーム吉野友子氏へのオンラインインタビュー(生命科学)11月7日

【研究の成果発表】

- 関東近県SSH指定7女子高校等研究交流会(8月18日)

- マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会)(8月28日)

- 日本地理学会2022年秋季学術大会高校生ポスターセッション(9月30日)

- Tokyoサイエンスフェア英語プレゼンテーションおよびポスター発表(11月27日)

- 第45回日本分子生物学会年会(12月2日)

- 東京都内SSH指定校合同発表会(12月18日)

- チャレンジ!!オープンガバナンス 2022(3月1日)

- 日本藻類学会第47回大会(3月22日)

- 日本地理学会春季学術大会高校生ポスターセッション(3月25日)

- 関東近県SSH指定校合同発表会(3月26日)

- 関東近県SSH指定7女子校等課題研究発表会(3月29日)

【研究の受賞】

- 第6回高校生科学教育大賞 優秀賞

- 海の宝アカデミックコンテスト 2022 全国大会 マリン・サイエンス部門 関東・中部ブロック 奨励賞

- 第5回 統計データ分析コンペティション 学校表彰 審査員奨励賞

- 東京大学公共政策大学院等主催チャレンジ‼オープンガバナンス(COG2022)セミファイナリスト、ポスター展銅賞受賞

- 第16回高校生理科研究発表会 奨励賞

- 第23回日経STOCKリーグ 入選

課題研究II(3年次 学校設定科目

課題研究Iの研究を継続・発展させ、学会や発表会で発信活動を行いました。

【研究の成果発表など】

- 第 74 回日本細胞生物学会(6月28日)

- 第 68 回図書館問題研究会 (7月17日)

- 令和4年度 SSH生徒研究発表会(8月3日)

- 第45回日本分子生物学会年会(12月2日)

- 都内 SSH 指定校合同成果発表会(12月18日)

【研究の受賞】

- 第6回高校生科学教育大賞 優秀賞

- 第17回「科学の芽」賞 高校生部門努力賞

- 海の宝アカデミックコンテスト 2022 全国大会 マリン・サイエンス部門 関東・中部ブロック 奨励賞

- 第16回高校生理科研究発表会 奨励賞

その他の教育課程内の取り組み

- 情報 1年「情報I」特別講義「ICTリテラシーの基礎と応用」日本大学経済学部専任講師 山口健二(6月3日)

- 地理 1年「地理総合」特別授業「GISは私たちの生活の中でどのように役立てられているのか」株式会社ナビタイムジャパン代表取締役社長兼CEO 大西啓介(7月1日)

- 英語 2年「英語コミュニケーションII」特別講義「Crossing the Border」南オーストラリア州カルガリー病院RN 中村恭子(7月8日)

2022年度SSH成果発表会

3月21日(火曜日)、2022年度SSH成果発表会を開催しました。教育関係者、 SSH運営指導委員の先生方、お茶の水女子大学SSHアドバイザリーボードの先生方、保護者や附属中学生、卒業生など88名の参加者に向けて、生徒主体で取り組んできた課題研究の成果を発表しました。午前中は大学講堂にて2年「課題研究I」の8分野、3年「課題研究II」、そして3年必修「総合的な探究の時間~持続可能な社会の探究~」の代表生徒が研究発表および質疑応答を行いました。午後の部では、2年生全員と一部の3年生が校内で下級生に向けてポスター発表形式で研究を紹介し、質問やコメントなどに対応しました。発表は、午前・午後の部ともに、SSH運営指導委員やアドバイザリーボード、SDGs推進研究所の先生方や大学院生、本校卒業生にもご覧いただき、さまざまなご助言・ご指導をいただきました。成果発表会後に行われたSSH運営指導員会では、「研究テーマの多様性に圧倒された」「的を射た質問や、それに対する回答の質が非常に高かった」などのコメントをいただきました。また、生徒による振り返りでは、1年生からは「それぞれの分野の中で普段の授業や日常の疑問にとっかかりを掴んで学びを深めている発表が多いように感じました。スライドは簡潔に、大きく、図や表を用いて視覚的にも分かりやすくなるように工夫されていて説明の理解に役立ちました。数値化、グラフ化し、数字的根拠に基づいて考察をしているグループが多く、説得力がありました」「同じ分野でも幅広い着眼点で研究が行われていて、多様な発表を聞くことができとても勉強になった。先行研究や独自に行った調査を効果的に使って自分の主張や結論を根拠づけしていた。ポスターには要点をまとめ、細かい部分は口頭による説明で補うと聞く側が理解しやすいと感じた」等のコメントが寄せられ、上級生の発表から多くのことを学んだようでした。

教育課程外における取り組み

台湾の台北市立第一女子高級中学とのオンライン交流をはじめ、英語による特別講義、STEAM分野の実験・活動を英語で行うSTEAM×English(全3回)、中学生対象の理数体験授業など、様々な活動を企画・実施し、また外部団体の主催するプログラム各種に参加しました。

- 諏訪合宿(1年諏訪フィールドワーク)(5月12日)

- 第1回STEAM×English(チョコレート染料の実験)実施(5月10日)

- 台北市立第一女子高級中学(北一女)との英語によるオンライン交流(5月20日, 6月8日)

- 東京大学・生産技術研究所研究員Chloe Salhani氏による英語講義(Materials Science: a look at physics at the nanoscale)実施(6月13日)

- 国立天文台TMTプロジェクトカリフォルニア事務所林左絵子准教授による英語講義(The Universe - we are in this together)実施(7月6日)

- JFEスチール東日本製鉄所見学(8月23日)

- 理数一日体験授業開催(8月27日)

- 輝鏡祭(文化祭)SSH「課題研究基礎」「課題研究I」「課題研究II」展示(9月12日)

- ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」参加(11月3日)

- 第2回STEAM×English(パスタタワー建設)実施(11月9日)

- 第26回公開教育研究会開催(11月19日)

- 台北市立第一女子高級中学(北一女)との英語による合同研究発表会実施(11月25日)

- 福島フィールドワーク実施(11月27~29日)

- 東工大ウィンターレクチャー実施(12月22日)

- SDGsの達成に挑むプログラム(JERA主催)参加(12月27日)

- 第3回STEAM×English(国際交流プラザのアート作品鑑賞)実施(1月30日)

- キャリアガイダンス(1 年生対象)実施(3月14日)

- 社会で活躍する女性科学技術人材等による進路講演会(1年)(3月16日)

その他の取り組み

SSH先進校視察や、視察受け入れ、教員研修など、SSH活動を一層充実させるために幅広い取り組みを実施したほか、課題研究基礎の取り組みを紹介する「課題研究基礎ブックレット」を発行しました。また、高大連携特別教育とSSHプログラム等の教育実践が認められ、第15回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰を受賞しました。

視察受け入れ

- 北鎌倉女子学園中学校高等学校(6月8日)

- 岡山県立岡山一宮高等学校(10月14日)

SSH先進校視察

- 岡山県立岡山一宮高等学校(6月27日)

- ノートルダム清心女子中学・清心高等学校(6月27日)

- 広島大学附属高等学校(6月28日)

教員研修

- 東京都指定校合同教員研修会参加(7月25日)

- 関東近県SSH指定7女子等研究交流会(8月18日)

- 校内教員研修会実施(8月29日)

- 全国国立大学附属学校連盟高等学校部会教育研究大会参加(10月14日)

- SSH情報交換会参加(12月26日)

- 関東近県SSH指定7女子校等課題研究発表会高大接続会議(3月29日)

教育課程における取り組み

特別授業・研究室訪問・校外学習など、様々な取り組みを行いました。

生活の科学(1年次 家庭科 学校設定科目)

- エシカル・サステイナブルを軸として、身近な生活の中の科学を題材とした講義や、実習・実験を実施しました。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「科学技術で未来社会を切り拓く―人工クモ糸による素材革命―」(7月7日)Spiber株式会社取締役兼執行役菅原潤一氏

- 「植物の色と染色の科学」(梅・菊組9月28日,蘭組9月29日※蘭組は録画視聴)お茶の水女子大学生物学科名誉教授 作田正明氏

- 「地球温暖化の現状といま私たちにできること」(11月24日)株式会社ボーダレス・ジャパン ハチドリ電力代表 小野 悠希氏

課題研究基礎(1年次 学校設定科目)

- 「数」、「グラフ」、「データ」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

-

グループで水質調査を実施し、その成果を元に1人1枚ポスターを作成して発表会を行いました。

- 身のまわりの酸の滴定実験を行い、実験結果や考察について発表(プレゼンテーション)を行いました。

- 「数について」、「数値を扱う」、「データの扱い」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- 物理・地学、化学、生物、数学・情報の4分野に分かれて、分野別課題研究を行いました。その結果について分野内発表会を行い、さらに各分野の代表に選ばれたグループが全体発表を行いました。

-

大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「人の心を理解するためのアンドロイド研究」東京大学大学院総合文化研究科 池上高志教授

- 「図書館を活用した探究の技法」お茶の水女子大学附属図書館職員

- 「データサイエンスへの誘い」お茶の水女子大学理学部情報科学科 伊藤貴之教授(文理融合AI・データサイエンスセンターセンター長)

- 「プレゼンデザイン論」筑波大学図書館情報メディア系 小野永貴先生

【研究の受賞】

- 第5回アーツカレッジヨコハマ高校生ITアプリアイデアコンテスト 佳作(3月19日 )

- 第5回和歌山県データ利活用コンペティション 政策アイデア賞(12月18日 )

- 2021年度統計データ分析コンペティション 特別賞(統計分析)(10月18日)

課題研究I(2年次 学校設定科目)

-

6領域・8分野でそれぞれの課題研究での活動を行い、10月に「共有の時間」(中間発表)、3月に成果発表会を実施しました。詳しくは2021年度SSH成果発表会のページをご覧ください。

各講座で大学の先生や専門家をお招きして特別講義を実施し、さらに、研究室訪問、研究室利用、企業や地方自治体へのインタビューなどの活動を行いました。その一部を紹介します。

【講義のテーマ】

- 「チーム開発の実践から学ぶ協働力の探究」(5月12・19日)株式会社Odd-e Japan代表取締役江端一将氏

- 「統計学の基本―分析・評価の方法―」(5月26日)お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科永瀬伸子教授

- 「心身の健康に関する心理学的アプローチ」(6月9日)お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科大森美香教授

- 「ブラジル発バイオアートと女性アーティスト・研究者のキャリア」(6月16日)、バイオアーティスト・サンパウロ大学院リサーチフェロー・早稲田大学客員研究員Anais Karenin Murakami氏

- 「遺伝カウンセリング」(6月23日)お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科佐々木元子助教

- 「発酵・未利用資源を用いたエタノール製造と女性起業家のキャリア」(7月7日)株式会社ファーメンステーション代表取締役社長酒井里奈氏

-

「アカデミックな世界への誘い〜テキストマイニングを例に〜」(11月8日)日本大学経済学部大槻明教授

- 「『未来のXX』をデザインするワークショップ」(10月27日、11月10日)カシオ計算機株式会社技術本部エンジニア/デザイナー高橋英士朗氏、井田幸彦氏ら、MIMIGURI株式会社淺田史音氏、佐藤比呂氏ら

- 「情報科学の基礎と応用」(11月24)日群馬大学理工学府電子情報部門桑名杏奈教授

【研究室訪問など】

- お茶の水女子大学大学院相川京子教授生物化学研究室(5月26日)

- お茶の水女子大学大学院嶌田智教授植物系統進化学研究室(6月16日、8月25日)

- 順天堂大学消化器内科・腸内細菌研究グループ(7月26日)

- 東京大学医科学研究所オンラインインタビュー(8月4日)

【その他の活動】

- 地域の防災に関する懇談会開催 茗荷谷町会(文京区)松井副会長ほか(7月14日)

- 「環境を守るバイオトイレ」に関するインタビュー実施、正和電工株式会社橘井敏弘社長(11月10日)

- JST主催「サイエンスアゴラ2021」参加(11月6日)

- 「商店街と大規模商業店舗の共生を考える」インタビュー実施、豊田北口商店連合組合(日野市)・イオンモール多摩平の森店(1月27日)

【校外学習】

【研究の成果発表】

- Tokyoサイエンスフェア(11月28日)

- 第44回日本分子生物学会年会 高校生発表(12月3日)

- 東京都内SSH指定校合同発表会(12月19日)

- 京都大学ポスターセッション(3月12日)

- 天文学会ジュニアセッション(3月19日)

- 化学分野の研究成果などを英語でする会(NICEST)(3月20日)、工学院大学賞および東京工科大学賞受賞

- 関東近県SSH指定校合同発表会(3月21日)

- 第95回日本細菌学会総会 中・高校生研究発表セッション(3月30日)

- 日本藻類学会第 46回大会・高校生ポスター発表(3月30日)

- 第22回日経STOCKリーグ 部門優秀賞(高校)(3月12日)

- 2021年度統計データ分析コンペティション 特別賞(統計活用)・学校表彰(10月18日 )

- 日本地理学会高校生ポスターセッション 理事長賞(3月)

- 東京大学主催「チャレンジ‼オープンガバナンス2021」ファイナリストおよびセミファイナリスト (3月6日)

課題研究II(3年次 学校設定科目

課題研究Iの研究を継続・発展させ、学会や発表会で発信活動を行いました。

- 愛媛県立松山南高等学校との交流会「未来の女性研究者交流発表会」

- 東京都内SSH指定校合同生徒研究発表会

-

第92回日本動物学会オンライン米子大会・高校生発表ポスター賞

-

文化祭にてSSH展示発表

-

第12回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト(高校部門)優良入賞

-

第20回全国高校生理科・科学論文大賞

その他の教科の受賞

- 第16回科学地理オリンピック日本選手権 兼 第18回国際地理オリンピック選抜大会 銀メダル受賞(2022年3月)

- 1年「地理A」:第31回私たちの身のまわりの環境地図作品展 努力賞受賞(10月31日)

-

1年「地理A」:中央大学主催第21回高校生地球環境論文賞 優秀賞他 受賞(2022年1月)

2021年度SSH成果発表会

3月22日(火曜日)、2021年度SSH成果発表会を開催しました。150名(本校教員24名含む)の参加があり、教育関係者や保護者のほか、本学附属中学生57名(後日のオンデマンド視聴含む)も参加し、本校の取り組みを広く発信することができました。午前中に代表生徒の発表をオンライン(Zoom利用)で実施し、その後、2年生全員と一部の3年生が校内で下級生に向けて対面式のポスター発表を行いました。発表は、午前・午後の部ともに、SSH運営指導委員やお茶の水女子大学のSSHアドバイザリーボードの先生方や、「課題研究II」のメンターであるお茶の水女子大学大学院博士後期課程の学生の方にもご覧いただき、大変参考になるご助言をいただくことができました。また、「生徒が堂々と発表している姿に感心した」「文理を超えた様々な視点から、科学的な研究を追究できていた」「昨年度よりも発表内容が更にレベルアップした」などのコメントもいただきました。

代表発表

代表発表

各クラスで代表生徒の発表を視聴

各クラスで代表生徒の発表を視聴

[午前の部]

午前の部では、2年「課題研究I」の8領域の代表生徒および3年「課題研究II」および「持続可能な社会の探究」の代表生徒が、それぞれ6分間の発表と2分間の質疑応答を行いました。その様子はZoomで各クラスや保護者、附属中学生、教育関係者らに配信されました。運営指導委員やアドバイザリーボードの先生方からは生徒の研究に関して、するどいご指摘や今後の研究に活かせる具体的なアドバイスをいただき、生徒たちは新たな視点を得ることができました。

[午後の部]

午後は、2年生全員が1年間かけて取り組んできた計77テーマにわたる「課題研究I」の成果を、1年生および運営指導委員、アドバイザリーボードの先生方に向けて発表しました。1年生は2年生の発表を熱心に聞き、研究内容だけではなく研究手法やテーマ設定に関して積極的に質問する姿が見られました。3年生の代表者らは、体育館にて「課題研究II」や3年必修「持続可能な社会の探究」において取り組んだ課題のポスター発表(計20テーマ)を行いました。生命倫理を取り扱ったテーマが多く、2年生は来年度の自分たちの活動などをイメージしながら発表を聞いていたようです。「課題研究II」に関しては、3年生ならではの深く掘り下げられた研究に感心しつつ、研究と入試準備の両立に関して助言を仰ぐ2年生の姿も見られました。

発表会の当日録画は、附属中学の希望者46名に3月25日(金)に視聴され、本校生徒たちにとっては研究の成果を広く発信し、下級生に普及していく貴重な機会となりました。

午後のポスターセッション

午後のポスターセッション

運営指導委員の先生方からもご助言をいただく

運営指導委員の先生方からもご助言をいただく

教育課程外の取り組み

台湾の台北市立第一女子高級中学とのオンラインでのディスカッションをはじめ、ハワイ大学やグリフィス大学など、海外の大学の研究者の特別講義を英語で聞くなどの活動を行いました。

- 台北市立第一女子高級中学(北一女)とのオンライン交流(6月)および合同研究発表会(11月)

- ハワイ大学特別講義「宇宙探査ロボット開発と女性理系研究者のキャリアパス」(7月14日)ハワイ大学海洋地球科学技術学部Frankie Zhu准教授(他県4校がオンラインで参加、7月9日に事前学習を実施)

- グリフィス大学特別講義「AI Challenges」(5月10日)オーストラリアグリフィス大学教員Francesco Olivieri氏

- 上野千鶴子氏講演「女性リーダーは何を変えるか?」(9月29日)

その他の取り組み

SSH先進校視察や、視察受け入れ、教員研修など、SSH活動を一層充実させるために幅広い取り組みを実施しました。

視察受け入れ

- 駐日英国大使館・科学技術部によるSSH視察の受け入れ(4月9日)

- 埼玉県立教育委員会・埼玉県立小川高等学校(10月25日)

- 第一薬科大学 副学長(3月2日)

SSH先進校視察

- 島根県立出雲高等学校(5月10日)

- 鹿児島県立国分高等学校(5月14日)管理職視察も同日実施

- 愛媛県立松山南高等学校(5月17日)

教員研修

- 「課題研究I」評価ルーブリックに関する校内研修(6月17日)

- 東京都内SSH指定校合同教員研修(7月21日)に参加し、国立校代表として授業実践を紹介

教育課程における取り組み

生活の科学(1年次 家庭科 学校設定科目)

- エシカル・サステイナブルを軸として、身近な生活の中の科学を題材とした講義や、実習・実験を実施しました。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「科学技術で未来社会を拓く ~人工クモ糸による素材革命~」

(Spiber株式会社 取締役兼執行役 菅原潤一氏)- 詳しくは1年「生活の科学」特別授業「科学技術で未来社会を切り拓く―人工クモ糸による素材革命―」のページをご覧ください。

- 「植物の色と染色の科学」

(お茶の水女子大学理学部生物学科 教授 作田正明氏 )- 詳しくは1年「生活の科学」特別授業「植物の色と染色の科学」のページをご覧ください。

- 「ソーシャルな仕組みづくりと自然エネルギー」

(株式会社ボーダレスジャパン 代表取締役社長・ハチドリ電力 代表 田口一成氏)- 詳しくは1年「生活の科学」特別授業「ソーシャルな仕組みづくりと自然エネルギー」のページをご覧ください。

- 「科学技術で未来社会を拓く ~人工クモ糸による素材革命~」

課題研究基礎(1年次 学校設定科目)

- 「数」、「グラフ」、「データ」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- 水質調査を行いポスターを作成し、2学期にはグループでポスター発表を行い共有しました。

-

身のまわりの酸の滴定実験を行い、実験結果や考察について発表(プレゼンテーション)を行いました。

- 「数について」、「数値を扱う」、「データの扱い」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- 物理・地学、化学、生物、数学・情報の4分野に分かれて、グループ別課題研究を行いました。その結果について分野別発表会を行い、さらに各分野の代表に選ばれたグループが全体発表を行いました。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「『課題研究基礎』を【もっと!】楽しむための図書館を活用した探究の技法」

(お茶の水女子大学図書館職員)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義:「図書館を活用した探究の技法」のページをご覧ください。

- 「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」

(原子力発電環境整備機構(NUMO) 井上寛子氏 門馬もも氏 森沙紀氏)- 詳しくは1年「課題研究基礎」特別講義:「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」のページをご覧ください。

- 「データサイエンス論」

(お茶の水女子大学理学部情報学科 教授 伊藤貴之氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義「データサイエンスへの誘い」のページをご覧ください。

- 「プレゼンデザイン論」

(日本大学芸術学部 専任講師 小野永貴氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義「プレゼンデザイン論」のページをご覧ください。

- 「『課題研究基礎』を【もっと!】楽しむための図書館を活用した探究の技法」

課題研究I(2年次 学校設定科目)

- 今年度より「課題研究I」を6領域・8分野で実施しました。

- それぞれの課題研究での活動を行い,10月に「共有の時間」(中間発表),3月に成果発表会を実施しました。詳しくは2020年度SSH成果発表会(兼 第24回公開教育研究会)のページをご覧ください。

- 各講座で大学の先生や専門家による特別講義を行いました。その一部を紹介します。

- 「心身の健康に関する心理学的アプローチ」

(お茶の水女子大学生活科学部心理学科 教授 大森美香氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(生命科学)特別授業:「心身の健康に関する心理学的アプローチ」のページをご覧ください。

- 「格差を広げないためには、どのような食育が必要か」

(お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 教授 赤松理恵氏) - 「統計的手法とデータの入手」

(お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系 教授 永瀬伸子氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(社会科学)特別授業:「統計的手法とデータのの入手」のページをご覧ください。

- 「遺伝カウンセリングについて」

(お茶の水女子大学遺伝カウンセリングコース 助教 佐々木元子氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(生命科学)特別授業:「遺伝カウンセリングについて」のページをご覧ください。

- 「分子模型でわかる!薬の仕組み」

(上智大学理工学部 准教授 近藤次郎氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(生命科学)特別授業:「分子模型でわかる!薬の仕組み」のページをご覧ください。

- 「ポスタープレゼンテーションの極意(高大連携企画)」

(京都大学 院生 樋田智美氏) - 「生物にはどんな原理があるのだろうか?」

(名古屋大学名誉教授 美宅成樹氏 )- 詳しくは2年「課題研究I」(生命科学)特別授業:「生物にはどんな原理があるのだろうか?」のページをご覧ください。

- 「道路舗装とまちづくり」

(株式会社佐藤渡辺 執行役員営業本部技術営業部長 中村則義氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(地球環境科学)特別授業:「道路舗装とまちづくり」のページをご覧ください。

- 「地球温暖化について」

(東京都立大学名誉教授 三上岳彦氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(地球環境科学)特別授業:「地球温暖化と二酸化炭素濃度」のページをご覧ください。

- 「UIデザインのプロセスと実際」

(カシオ計算機株式会社デザイナー 井田幸彦氏 新野佑樹氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(数理・情報科学)特別授業:「UIデザインのプロセスと実際」のページをご覧ください。

- 「情報科学の基礎と応用」

(群馬大学電子情報部門 助教 桑名杏奈氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(数理・情報科学)特別授業:「情報科学の基礎と応用」のページをご覧ください。

- 「人工知能を活用したモノづくり」

(共栄大学国際経営学部 准教授 伊藤大河氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(数理・情報科学)特別授業:「人工知能を活用したモノづくり」のページをご覧ください。

- 「社会的課題のアプローチ手法について」

(東京大学社会科学研究所 教授 宇野重規氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(地球環境科学)特別授業:「社会的課題のアプローチ手法について」のページをご覧ください。

- 「音楽と数学」

(ジャズピアニスト・数学者 中島さちこ氏)- 詳しくは2年「課題研究I」(音楽学)特別授業:「音楽と数学」のページをご覧ください。

- 「心身の健康に関する心理学的アプローチ」

- 各講座では課題研究の成果を外部の学会やコンクール等にて発表しました。その一部を紹介します。

- 生命科学の生徒1名が、中央大学主催「第20回高校生地球環境論文賞」に応募し、優秀賞を受賞しました。

- 地球環境科学領域の生徒9名2チームが、特定非営利法人学校インターネット教育推進協会主催「第23回全国中学高校Webコンテスト」に参加し、1チーム4名が金賞を受賞しました。

- 1年間の探究の成果として個人やグループによる論文やポスターを作成しました。その一部を『生徒研究成果集』に収録しました。『生徒研究成果集』は、探究活動の成果に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

2020年度SSH成果発表会(兼 第24回公開教育研究会)

3月13日(土曜日)、2020年度SSH成果発表会(兼 第24回公開教育研究会)を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策のため、対面とオンラインを併用して実施しました。

午前の部①では、「課題研究I」の各領域の代表生徒による口頭発表を行いました。1・2年生は各HR教室からオンラインで参加しました。事前に申し込みをいただいた全国の教育関係者、保護者の方々にもオンラインでご参加いただきました。発表生徒と運営指導委員の方々(他大学教授や研究機関関係者)やアドバイザリーボードの方々(お茶大教授)の質疑応答を視聴していた1年生からは、「社会科学や芸術文化と科学などの主観的になりかねないテーマについてもいかに客観的に科学的に探究していくかがポイントだと思った」「大学の先生に質問されてもはっきりと答えられるくらい根拠を持って探究を進める必要があるのだと感じた」といった感想がきかれました。

午前の部②では、2年生全員がグループまたは個人でポスター発表を行いました。16教室に研究の成果として作成された78テーマの大型ポスターがすべて掲示されました。2年生は、1年生や運営指導委員、アドバイザリーボードに向けて、テーマ設定の難しさ、実験等の過程、文献調査やインタビューについて等、自分たちの経験を生き生きと伝えていました。

午後の部では、対面とオンラインによる研究協議を行いました。運営指導委員やアドバイザリーボードからは、生徒自身が設定したテーマや探究方法への教師の指導のタイミング、ポスターセッションの方法、理系や文系にとらわれない様々なテーマを科学的に探究するための留意点など、多岐にわたって講評をいただきました。外部の参加者からも全校体制で取り組んでいることや教科間連携などについて、大変勉強になったとのお声をいただきました。

教育課程外の取り組み

海外交流

- 例年は3泊4日の台湾研修を実施していますが、今年度はCOVID-19の影響により研修を中止し、台北市立第一女子高級中学(台北一女)とのオンラインミーティングを実施しました。2年生9名が参加し、プレゼンテーションやディスカッションを通じて台北一女の生徒と議論を深めました。

- 詳しくは台北一女とのオンラインミーティングのページをご覧ください。

特別講義

- 1年生全員がGoogle社主催Mind the Gapオンラインプログラムに参加しました。女性エンジニアによる講義では、情報科学分野の紹介やその分野の可能性・将来性、講師が情報科学の道に進んだ経緯等についても話を伺いました。また、技術部門で働く女性をはじめとするメンバーによる質疑応答も行われました。

- 読売新聞社主催ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」に本校19名の生徒が参加しました。「知の継承~リチウムイオン電池への道」をテーマに旭化成名誉フェロー教授・吉野彰氏(2019年ノーベル化学賞)と筑波大学名誉教授・白川英樹氏(2000年ノーベル化学賞)および横浜薬科大学学長・江崎玲於奈氏(1973年ノーベル物理学賞)による基調講演・パネル討論・質疑応答が行われました。

課題研究の成果発表

- 東京工業大学主催第13回高校生バイオコン・第14回バイオものコンにおいて、本校2年生2チーム12名が、高校生バイオコン優勝、バイオものコン優勝・社会貢献賞・審査員特別賞を受賞しました。

- 文部科学省主催・JST主催令和2年度SSH指定校生徒研究発表会にて3年生1名が最終発表者に選考され、全国に発信しました。また、2年生2名が当日終日参加しました。さらに1、2年生全員がオンデマンドのポスター発表の視聴を行い、研究の参考にしました。

- 東京都内SSH指定校合同発表会に、2年生32名(口頭発表1件、ポスター発表19件)が参加しました。口頭発表では「暮らしの化学」分野の生徒2名が「ブルーベリー発電と電解液〜色素増感型太陽電池〜」について発表し,活発な質疑応答が行われました。ポスター発表には,「暮らしの化学」より3件5名,「数理・情報科学」より2件3名,「芸術文化と科学:色と形の科学」より1件1名,「芸術文化と科学:文学」より1件1名,「社会科学」より12件20名が参加し,オンデマンドでの質疑応答が行われ,多様な分野の成果を発信しました。

- 令和2年度Tokyoサイエンスフェア「研究発表会」に、2年生4名(「暮らしの化学」より1件2名、「数理・情報科学」より1件2名)が参加しポスター発表を行いました。

- 関東近県SSH指定校合同発表会に2年生21名が発表者として参加しました。

- 詳しくは令和2年度関東近県SSH指定校合同発表会参加報告のページをご覧ください。

- 本校主催2020年度SSH成果発表会(兼 第24回公開教育研究会)を実施しました。

- 詳しくは2020年度SSH成果発表会(兼 第24回公開教育研究会)のページをご覧ください。

- 第83回情報処理学会全国大会併催 第3階中高生情報学研究コンテストにて、「数理・情報科学」から2年生2名がポスター発表を行い、奨励賞を受賞しました。

教育課程における取り組み

生活の科学(1年次 家庭科 学校設定科目)

- 5月に諏訪地方で岡谷蚕糸博物館、山田養蜂所を見学し、その後の繊維や脂肪酸の実験・実習を含む体験的な学びにつなげることを試みました。

- 詳しくは「1年合宿 2019」のページをご覧ください。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「科学技術で未来社会を拓く ~人工クモ糸による素材革命~」

(Spiber株式会社 取締役兼執行役 菅原潤一氏)- 詳しくは1年「生活の科学」特別授業「科学技術で未来社会を切り拓く―人口クモ糸による素材革命―」のページをご覧ください。

- 「食の安全」

(お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 教授 村田容常氏 )- 詳しくは1年「生活の科学」村田教授によるSSH「食の安全」に関する特別授業のページをご覧ください。

- 「植物の色の科学」

(お茶の水女子大学理学部生物学科 教授 作田正明氏)- 詳しくは1年「生活の科学」作田校長先生によるSSH「植物の色と染色の科学」に関する特別講義のページをご覧ください。

- 「環境に配慮した新型草木染め」

(Livra 代表 小森優美氏)- 詳しくは1年「生活の科学」小森優美先生によるSSH特別ワークショップ「エシカルな草木染め」のページをご覧ください。

- 「紋様と数学」

(数学者・STEAM教育者 中島さち子氏)- 詳しくは1年「生活の科学」中島さち子氏によるSSH「数学と紋様」特別授業&ワークショップのページをご覧ください。

- 「科学技術で未来社会を拓く ~人工クモ糸による素材革命~」

課題研究基礎(1年次 学校設定科目)

- 5月に諏訪地方で水質調査や地形観察を体験し、教室における学びを観察・実験・実習により深めることを試みました。

- 詳しくは「1年合宿 2019」のページをご覧ください。

- 「数について」、「数値を扱う」、「データの扱い」の3つのテーマについて、数学・理科・情報のそれぞれの科目の特性をいかしたアプローチによる授業を行い、日ごろ、各教科・科目で学んでいる内容を融合させ、理解を深めることを試みました。

- 物理・地学、化学、生物、数学・情報の4分野に分かれて、グループ別課題研究を行いました。その結果は分野別発表会においてプレゼンテーションを行い、共有しました。

- 詳しくは1年「課題研究基礎」3学期「4分野別課題研究」のページをご覧ください。

- 大学の先生および専門家による特別講義を行いました。

【講義のテーマ】

- 「未来を創る科学」

(東京大学大学院総合文化研究科 教授 池上高志氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義:「未来を創る科学」のページをご覧ください。

- 「諏訪の地形や自然について」

(お茶の水女子大学附属高等学校 非常勤講師 千葉裕一郎氏) - 「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」(ロールプレイ授業)

(NUMO 森沙紀氏)- 詳しくは1年「課題研究基礎」特別講義:「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」のページをご覧ください

- 「図書館を利用した探究の技法」

(お茶の水女子大学図書・情報課 川崎真実氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義:「図書館を活用した探究の方法」のページをご覧ください。

- 「データサイエンス論」

(実践女子大学人間社会学部 教授 竹内光悦氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義「データサイエンス論」のページをご覧ください。

- 「プレゼンデザイン論」

(日本大学芸術学部 専任講師 小野永貴氏)- 詳しくは1年必修「課題研究基礎」特別講義「研究発表プレゼンテーションのデザイン」のページをご覧ください。

- 「未来を創る科学」

課題研究I(2年次 学校設定科目)

- 「持続可能な社会の探究I」(2年次「総合的な学習の時間」)のそれぞれの講座において、次年度の「課題研究I」にスムーズに移行できるよう、さまざまな新しい取り組みを試みました。

- それぞれの課題研究に必要な基礎調査として必要なフィールドワークの準備を3月から進め、5月には全員がフィールドワークを行いました。詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」フィールドワーク実施のページをご覧ください。このほかにも、年間を通じ、それぞれの課題研究に必要なフィールドワークをグループごとに計画し、実施しました。

- 各講座で大学の先生や専門家による特別講義を行いました。その一部を紹介します。

- 「AIの基礎と応用」

(株式会社NTTドコモ 大西加奈子氏)- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(情報技術と創造力)特別授業:「AIの基礎と応用」のページをご覧ください。

- 「海洋汚染とプラスチック」

(公益財団法人イオン環境財団 有本幸泰氏)- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(経済発展と環境)特別授業:「海洋汚染とプラスチック」のページをご覧ください。

- 「情報技術の基礎と応用」

(国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科 鏑木崇史氏)- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(情報技術と創造力)特別授業:「情報技術の基礎と応用」のページをご覧ください。

- 「海の環境」

(埼玉県環境科学国際センター総長・東京大学名誉教授 植松光夫氏

国立環境研究所特任フェロー・ヒューチャー・アース国際事務局日本ハブ事務局長 春日文子氏

東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員 ヤゼムブスキ・マルチン・バベル氏)- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(経済発展と環境)特別授業:「海の環境」のページをご覧ください。

- 「ITキャリア出張教室」

(日本マイクロソフト)- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(情報技術と創造力)特別授業:「ITキャリア出張教室」のページをご覧ください。

- 「AIの基礎と応用」

- 各講座では課題研究の成果を外部の学会やコンクール等にて発表しました。その一部を紹介します。

- 経済発展と環境講座の生徒が、日本地理学会秋季学術大会高校生ポスターセッションにて2件の発表を行いました。

- 情報技術と創造力講座の生徒4名が、総務省統計局・統計センター・日本統計協会・統計数理研究所共催の「2019年度統計データ分析コンペティション」に応募し、高校生の部において総務大臣賞を受賞しました。

- 情報技術と創造力講座の生徒4名が、アーツカレッジヨコハマが主催する「高校生ITアプリアイデアコンテスト」に応募し、優秀賞を受賞しました。

- 経済発展と環境講座の生徒4名が、中央大学主催「第19回高校生地球環境論文賞」に応募し、優秀賞を受賞しました。

- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」(経済発展と環境):第19回高校生地球環境論文賞受賞のページをご覧ください。

- 経済発展と環境講座の生徒5名が、公益財団法人イオン環境財団主催「第4回イオン未来の地球フォーラム いま次世代と語りたい未来のこと―海の環境と資源を守る―」において発表しました。

- 経済発展と環境講座の生徒13名が、特定非営利法人学校インターネット教育推進協会主催「第22回全国中学高校Webコンテスト」ファイナリストプレゼンテーションおよび授賞式に参加し、総務大臣賞等を受賞しました。

- 経済発展と環境講座の生徒が東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター主催第7回全国海洋教育サミットにてポスター発表を行いました。

- 経済発展と環境講座の生徒が、日本地理学会2020年春季学術大会高校生ポスターセッションにて3件のWeb発表を行いました。

- 1年間の探究の成果として個人やグループによる論文やポスターを作成しました。その一部を『生徒研究成果集』に収録しました。『生徒研究成果集』は、探究活動の成果に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

教育課程外の取り組み

海外研修

- 台湾研修を実施し2年生29名が参加しました。台北市立第一女子高級中学(北一女)において、本校生徒が取り組んでいる課題に関して北一女の生徒と議論を深めました。

- 詳しくは台湾研修報告のページをご覧ください。

- 公益財団法人イオンワンパーセントクラブ主催のイオン・アジアユースリーダーズ2019のメンバーとして、生徒4名がベトナムのハノイを訪問し、アジア諸国の学生とともにフィールドワークを行い、ベトナムの食にかかわる課題解決に向けた提言案を発信しました。

- 詳しくは2年「持続可能な社会の探究I」海外研修 アジア・ユースリーダーズ2019のページをご覧ください。

校外学習

- お茶の水女子大学が主催する、関東の7つの女子高校の生徒による課題研究交流会に参加しました。

- 詳しくはSSH指定女子高校研究交流会2019のページをご覧ください。

- 1・2年生の希望者を対象として、2泊3日の福島フィールドワークを実施しました。

- 詳しくは福島フィールドワークのページをご覧ください。

- 1年生の希望者を対象として、Googleオフィスを訪問しました。

- 詳しくはGoogleオフィス1年 校外学習のページをご覧ください。

課題研究の成果発表

- 令和元年度SSH指定校生徒研究発表会に生徒5名が参加しました。そのうちの1名が、校外における課題研究の成果を発表し、ポスター賞を受賞しました。

- 詳しくはSSH生徒研究発表会にてポスター賞受賞のページをご覧ください。

- 東京都内SSH指定校生徒研究成果発表会に、2年生4名と3年生1名が参加しました。2年生は「持続可能な社会の探究I」の情報技術と創造力講座においてグループで取り組んだ課題研究の成果を、「SSDSEの統計分析による離婚原因の考察」と題した口頭発表により報告し、参加者との活発な質疑応答を行いました。3年生は、5月に「日本気象学会2019年度春季大会 第5回日本気象学会ジュニアセッション」において発表した「オーロラの音の発生原理についての研究」をポスターにまとめ発表しました。

- 第16回中高生南極北極科学コンテストに、「不凍タンパク質のがん治療への応用」と題したレポートを応募し奨励賞を受賞した1年生1名が、南極北極ジュニアフォーラム2019においてポスター発表を行いました。

- 詳しくは第16回中高生南極北極化学コンテストにて奨励賞受賞のページをご覧ください。

- 詳しくは第16回中高生南極北極化学コンテストにて奨励賞受賞のページをご覧ください。

メディア掲載

本校生徒・教員による研究活動や教育活動、研究成果の受賞などが様々なメディアで取り上げられました。

-

朝日新聞「高校ポートレート」(2023年10月13、20、27日および11月3日)で4回にわたり紹介されました。第1回(10月13日)は、自治会執行部長の本校2年生生徒が本校の特色を紹介し、国土交通省都市政策課で働く本校卒業生が高校時代での学びを振り返りました。第2回(10月20日)では、本校のSSHプログラムの内容が取り上げられ、文理問わずに探究活動に取り組み科学的思考を育てていく生徒らの様子が紹介されました。第3回(10月27日)では直前に行われたダンスコンクールを通して自己表現の楽しさを実感する生徒らの姿が書かれ、第4回(11月3日)では吉田校長が社会の変化に対応しながら教養を高める本校の教育方針や女子校の意義を語りました。

以下のリンクから記事の一部にアクセスすることができます。

第1回 自由だから育む自分の考え

https://www.asahi.com/articles/ASRBF3QQZR9XOXIE029.html

https://www.asahi.com/articles/ASRBF3TZGR9XOXIE02B.html

第2回 科学的思考 文理問わずに持つ

https://www.asahi.com/articles/ASRBN577ZRB2OXIE00Y.html

第3回 創作ダンス クラスの絆強く

https://www.asahi.com/articles/ASRBW5JHFRBDOXIE01H.html

第4回 リベラルアーツ 広い視野 深い知見

https://www.asahi.com/articles/ASRC24HK8RBLOXIE007.html - キャリアガイダンスVol.448(2023年10月、リクルート進学総研)「先進校に学ぶキャリア教育の実践」として本校取り組みが掲載されました。『全教科・活動の学びを統合して科学的な視点で取り組む探究力を育成』お茶の水女子大学附属高等学校(東京・国立)の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

-

読売新聞(2023年6月25日)・読売新聞オンライン(2023年6月26日) 1年「課題研究基礎」の有志生徒が、ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「江崎博士受賞50年『戦後日本 知の発展』」に参加して発言した様子が掲載されました。

ノーベル賞フォーラムの記事はこちらをご覧ください。動画はこちらからご覧いただけます。(新しいウインドウが開きます) -

日経サイエンス(2023年6月)「中高生が学ぶサイエンス講義」に2年課題研究I(暮らしの化学・生命科学)の特別授業が紹介されました。株式会社日経サイエンス協力のもと、花王ヘアケア研究所研究員の西田由香里氏をお招きし、「毛髪の科学」と題して髪を美しく導くための本質研究について学びました。記事はこちらを、授業の様子はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

-

高校生新聞ONLiNe(2023年6月21日) 2022年度課題研究I(生命科学)の有志生徒2名の研究が、高校生新聞ONLiNeで紹介されました。 この研究は「嘘を見抜く」がテーマで、2023年3月に開催された「関東近県SSH指定合同研究発表会」で発表されました。研究の進め方についての取材を受けた記事はこちらをご覧ください。『嘘を見抜く方法はあるの?高校生二人組が「汗の量」に注目し1年間研究してみた』(新しいウインドウが開きます)

-

福島県ホープツーリズム総合ガイドブックVer.4(2022年福島県観光交流局)

本校の「福島フィールドワーク」がホープツーリズムを起用したSSHの取組み事例として紹介されました。2022年度の福島フィールドワークの様子はこちらをご覧ください。

福島ホープツーリズム記事(PDF形式 411キロバイト)

福島ホープツーリズム記事(PDF形式 411キロバイト) - SDGs MAGAZINE (2021年11月6日)2年課題研究I(地球環境科学)の有志生徒及び3年有志生徒が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主催のイベント「サイエンスアゴラ2021」に参加し、取材に協力した様子が紹介されました。学校生活において起こり得るインターネット上での人間関係について考える教材をもとに、意見を出し合うことで、多様な意見により気づきの深化が起こることを体験するなど、有意義な時間を過ごしました。 記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

- Japan In-depth(2021年9月5日)研究主任の葭内ありさ教諭が、家庭科教育のインタビューの中で本校のSSHプログラムおよび本校SSH学校設定科目「生活の科学」の取り組みや公開教育研究会を紹介しました。

記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)同メディア循環型ファッツションとショートインタビュー版(2021年8 月28日)にも、本校のSSHプログラムが紹介されています。

記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) -

教育雑誌「教育応援」(2021年6月Vol.50、株式会社リバネス)東京工業大学主催「第13回高校生バイオコン・第14回バイオものコン」における、本校2年生2チーム12名の高校生バイオコン優勝、バイオものコン優勝・社会貢献賞・審査員特別賞受賞が紹介されました。

教育応援の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) -

OCHADAI GAZETTE(2021年7月号 巻頭特集:お茶大のAIとデータサイエンス)情報科山口健二教諭がSSH学校設定科目「課題研究基礎」で実施したデータサイエンスを扱う取り組みが紹介されました。

OCHADAI GAZETTEの記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) -

J-WAVE 81.3FM. Ethical Wave(2021年4月17日)家庭科・研究主任の葭内ありさ教諭がラジオにゲスト出演し、本校のSSHの取り組みとテーマについて紹介しました。

番組ホームページはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) -

朝日中高生新聞(2021年1月1日)ジェンダー問題について課題研究を進めている生徒5名が、朝日中高生新聞のインタビューを受けました。「持続可能な未来」のための行動として、ジェンダー問題解決のために「意識を変える」提言を発信しました。

朝日中高生新聞の記事はこちらをご覧ください.(新しいウインドウが開きます) -

朝日新聞(2020年12月7日、朝刊全国版・教育面(15)「花まる先生 公開授業」)家庭科葭内ありさ教諭がエシカル消費の実践的取り組みに関する取材を受けました。

朝日新聞の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) -

『VOGUE JAPAN』(2020年11月8日)小泉進次郎環境大臣とZ世代の若手活動家・起業家らによるVOUGUE JAPAN公式YouTube座談会に、生徒が登壇しました。海洋プラスチックの研究を行い、家庭科の授業でアフリカ教育支援につながるエシカルな商品を開発した本校3年生1名が、環境問題や本校の探究活動について発信しました。

座談会の動画はこちらをご覧ください。 (新しいウインドウが開きます)

卒業生の活躍

SSHのカリキュラムのもとに学んだ生徒たちの卒業後が紹介されました。

- ザッツ・京大(2023年5月24日京都大学) 2019年度卒業生が紹介されました。

「長期入院が夢のきっかけ。病気と闘う子どもたちの生活を看護の力で明るいものに」

ザッツ・京大の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

-

お茶の水女子大学大学案内2023(2022年6月お茶の水女子大学) 2019年度卒業生が紹介されました。

生活科学部食物栄養学科 THE VOICE OF A STUDENT「食から繋がる世界に魅了される毎日」

お茶の水女子大学案内2023の記事はこちらをご覧ください。

- キミの東大(2022年6月29日東京大学) 2021年度卒業生が紹介されました。

「小学校の頃から取り組んできた鳥類の研究。鳥と自然環境の保全活動へと発展させたい」

――2022推薦生インタビュー農学部

キミの東大の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

- キミの東大(2020年7月9日東京大学) 2019年度卒業生が紹介されました。

「高校では熱中症の探究活動に注力。学問領域を横断して環境問題の解決を図るコーディネーターになりたい」

――2020推薦生推薦生インタビュー教養学部

キミの東大の記事はこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

卒業生インタビュー

卒業生に、本校での探究活動がその後の大学生活や自分の進路にどのような影響を与えたかなどを聞きました。

2021年度卒業(2024年4月インタビュー)

お茶の水女子大学生活科学部人間・環境科学科 白武璃子さん

慶應義塾大学文学部人文社会学科英米文学専攻 田口結万さん

Q1. 大学ではどのような活動をされていますか?

白武:お茶の水女子大学の生活科学部人間・環境科学科に所属しています。建築や人間工学など様々な分野が学べるのですが、中でも、人々の生活や命に関わってくる土木工学を究めて行きたいと考えています。高校生の頃、墨田川を見ていて、船が通るたびに黒いヘドロが巻き上がるのに気づきました。このヘドロを何とかするにはどうすればよいか考えていたのが私の原点です。それがきっかけで、大学に入学してからは、発展途上国の水質調査と浄化について研究・実践している先生にお世話になっています。

今年の10月からは、環境先進国と言われるドイツのケルンに留学予定です。環境問題解決のヒントや水処理について学んでいきたいと思っています。

田口:慶應大学文学部で元々日本文学を専攻する予定でしたが、英米文学を専攻し、文学作品の分析をしています。専攻ではイギリス文学とアメリカ文学、英語史や言語学などを学びますが、それぞれの分野で共通していることもあり、各分野の学問は広い意味で繋がっているんだなと面白さを実感できます。英語に興味が移っていったのは、大学一年次の英語の授業で翻訳に取り組んだことがきっかけです。去年の夏にイギリスに短期留学に行って、英国の文化に魅了されたのも一つの理由ですね。

勉強してみて、やっぱり日本語を深く理解していなければ英語を理解して表現することも難しいということに気づきました。英語教育にも興味が湧いてきて、英語科の教員免許を取るために、教職課程も取っています。

Q2. 高校時代のSSHの取り組みからどのような学びがありましたか?

田口:1年次の「新教養基礎」(現「課題研究入門」)が印象に残っています。詩人でもある大学の先生のお話を聞けた時は、こんなふうに言葉を紡いでいくのか!と感動しました。

高校生の時点ではまだ自分が何に興味を持てるかわからない人が多いと思います。そんな中で、大学の先生や専門家の方から、文理を分けずに色々なお話を聞いて、面白さを届けていただけたのはすごく貴重でいい経験になりました。一見別の分野に見える学問同士でも関連している部分があるということに気づき、色々な分野に目を向ける姿勢がついたのはこのカリキュラムのおかげかなと思います。

白武: 私も「新教養基礎」(現「課題研究入門」)が思い出深いです。文系から理系に興味を持ち始めた時に、お年寄りの方の転倒を防ぐためのサポート装具を開発している医療工学の太田先生のお話を聞きました。工学というと、機械改造とかロボットをイメージしていたのですが、人間の生活にとても身近で直接貢献できるものだと気づきました。工学の面白さに目覚めてから理系に対する視野が一気に広がったのを覚えています。今も、お茶大で太田先生の授業を履修していて、ご縁を感じています。

Q3. 高校での課題研究の取り組みについて教えてください。

白武:生き物好きな友人が熱心に研究していたのをみて、自分もやってみたいと思い、共同研究でカメのバイオロギングをしました。バイオロギングとは、生き物にカメラや試験装置をつけて、生き物の生態を調べることです。カメの甲羅に、加速度を図る装置をつけてみると、夜と昼で活動量や、泳ぐ位置が違うということがわかりました。バイオロギングの装置から出力された波形の読み方がわからなかった時は、本を探して調べてみるだけでなく、専門で研究している東京大学の先生にメールを出したこともあります。未知で全くわからない課題に出会っても、放り出さず、自力で解決する方法を考えて探すことができる能力は、ここで身に付きましたし今でも活かせていると思います。

田口: 私は日本文学に興味があって、平安時代の文学、「更級日記」の内容から作者の出家の理由を分析する研究をしていました。

古文の先生にご指導いただいて、先行研究を読み込んだり、参考文献をしっかり整理したりした経験は、どの分野でも活かせる研究の基礎になっています。高校の時から研究成果を発表する経験を積んでいるからこそ大学生になってもあまり困ることがないです。

また、今、英米文学の研究をするうえで、文献をたくさん読み込み、文学の歴史に触れてきた経験が強みになっています。

Q4. 高校生活を振り返って印象的な思い出はありますか。

白武:大自然科学部での活動ですね。伊豆大島で自然観察をする合宿も行いました。残念ながら高校2年生からはコロナ禍で、思うように活動ができませんでしたが、それでもやれることで楽しめるメンバーに恵まれたなと感じています。炎色反応を利用した花火を自作してみようと、化学室を借りて、配合を試行錯誤しながら綺麗な線香花火を作ったのもいい思い出です!

やってみようと話が上がったら、全力で取り組んで実現させてしまう強さはお茶高生らしさだと思います。

田口:私は1年の諏訪合宿のことを思い出していました。諏訪湖の水質調査を滞在中に毎日やって、夜には班のメンバーで電卓を叩きながら記録をしました。みんなでワイワイ楽しい合宿でありながら、しっかり勉強にも真面目に取り組む、お茶高らしいイベントだったなと思います。

部活は、中国武術部に入っていました。中国武術を部活として取り組んでいるのは全国でお茶高だけなので、運動は苦手だけど挑戦してみたいと思ったのが入部のきっかけです。ほとんど未経験者の部員ばかりでしたが、コーチに教えていただきながらわきあいあいと楽しく活動しました。競技人口が少ないこともあって、大会に出て結果を残せた部員や、今も続けている部員もいます。

お茶高では、他の高校ではなかなかできない特別で面白い体験をたくさんさせてもらえたなって、振り返って感じますね。

Q5. 後輩へのメッセージをお寄せください。

白武:自分の「好きなこと」を、「得意なこと」よりも重視して、選択をしてほしいなと思っています。私自身は、今は理系の道を進んでいますが、高校時代は全然理系の科目はできませんでした。英語が得意だったので、英語を究めていく、文系の道を当初は目指していたんです。でも、「新教養基礎」(現「課題研究入門」)や課題研究を通じて、理系分野の面白さに気づいて、こっちの道に進みたいなと思うようになりました。1年間浪人をして苦手だった理系科目の克服をし、希望した勉強ができる学部に入れた今、とても幸せです。

苦手だから諦めるのではなくて、とりあえずやってみる、ということをしてみてほしいです。お茶高はそのための環境が整っているので、好きだな、面白いなと思うことを高校生活で見つけて諦めずに頑張ってください。

田口:私も、今は少し興味の方向は変わったけれど、高校の時に興味を持っていたことがベースになっています。お茶高は、やりたいことを突き詰められる場なので毎日を大切に過ごしてほしいなと思います。また、お茶高生は、それぞれが違う分野で好きなものを見つけてきて、何を好きって言っても認めて「いいね!」と言ってくれる人が多いです。きっとこれからも励まし合って尊重しあえる仲間になると思うのでぜひ大切にしてほしいです。

インタビュー・文責 番留千尋(卒業生)

2021年度卒業(2024年4月インタビュー)

東京農工大学 農学部地域生態システム学科3年 山賀梨菜さん

一橋大学 経済学部経済学科3年 衣川朋位さん

Q1. 大学ではどのような活動をされていますか?

衣川:一橋大学の経済学部経済学科で、資源経済学とまちづくりを学んでいます。医療や環境など自分の身近な生活にあるものは経済のシステムに組み込まれているのを知り、どんどん勉強が楽しくなってきたところです。経済学以外にも、大学で受けられる授業はたくさんあるので、少しでも気になるものはとにかく学んでみるようにしています。

2年生で引退したのですが、政策立案コンテストを主催する「GEIL」という学生団体に所属し、社会問題について考えながら議論していました。労働問題や教育格差など、自分が知らなかった社会問題に触れる機会になり、一つの目標に向かってみんなで意見を交わして形にしていくという経験も楽しかったです。将来は、民間企業でしっかり働きながら自分の生計を立てた上で、ボランティアなどの社会貢献をしていきたいと言うビジョンをもっています。

山賀:1・2年生は、農学部環境資源科学科に所属していましたが、3年生からは地域生態システム学科に転科することになりました。もともと、ジブリが大好きで、そこで描かれる豊かな自然に憧れがあったのと、自分が都会で育ってきたからこそ、自然にすごく惹かれるものがあり、漠然と自然保全活動に関わることができればいいなと思っていました。勉強を進めるうちに、自分のやりたいことがより見えてきて、人間の営みにもっとフォーカスして環境問題に迫りたいと思ったのが転科の理由です。院進し、将来的には物質的にも精神的にもサステナブルに環境問題の解決に取り組めるといいなと思っています。

Q2. 高校時代のSSHの取り組みや学習からどのような影響を受けましたか?

衣川:1年生の「新教養基礎」(現「課題研究入門」)という、様々な分野のエキスパートの先生方が講演してくださる授業が印象に残っています。「生命現象とエントロピー増大の法則」といった専門性の高いお話も聞けたし、広い意味で科学として捉えた分野のお話も聞くことができて、いろいろなことに興味を持つ機会になりました。初めは、サイエンスは自分には遠いものだと思っていたけれど、意外にも科学的に捉えて展開できる事象ってたくさんあることに気づきました。いい意味でハードルが下がり、文理に縛られず勉強してみたいと思えるようになりました。

SSH指定校でありながら、先生方から、いわゆる理系テーマで研究することを強要されることなく、自分たちのやりたいことを科学と結びつけながら自由に研究することを応援してもらえた環境は、本当に有難かったですね。

山賀:SSHの活動を通して、知らないうちに文系理系に満遍なく触れて、自分が面白いと思えるポイントを見つけられることって大きいことだなと思います。今私がいる農学部は、理系の中でも一番文系に近いという感覚があります。というのも、農業は人々の生活があってこそで、そこにアプローチするには自然科学的な研究結果やデータを持ってくるだけでは解決せず、人に寄り添ったり対話したりするということが必須なんです。文系も理系もいろいろな観点でつながっていてどちらも必要だということに、高校生の頃から気づけていたからこそ、自分の学びたいことのために転科するということも実行できたんじゃないかなと思っています。

Q3. 高校での課題研究の取り組みについて教えてください。

衣川:災害時に役立つ防災ポーチの開発について研究していました。1年生の時に福島フィールドワークに参加し、震災の被害を間近に感じて、首都直下型地震等に備えて自分たちにも何かできることはないかと考えたのがきっかけです。市販の防災ポーチを調べたり、アンケート調査をしたり、グループでディスカッションを重ね、オリジナル商品の開発を目標に研究していました。大学生協と協力して商品化の話まではいったのですが、実現には至りませんでした。附属の連携を生かし大学の先生にアドバイスを伺う機会があり、ポスター発表やディスカッションに向けて、どうすれば自分の伝えたいことがちゃんと伝わるかを考えて実践したことは、今に繋がっていると思っています。たとえば、学生団体で社会人の方と議論し仕事をしている時にも、「コミュニケーションの基礎ができている」とお褒めいただきました。これもSSHでの探究活動あってこそのものだったと思っています。高度なレベルを求められ、それを当たり前だと思ってこなしていた高校時代の経験ってすごいことだったんだなと最近思うんです。

山賀:私たちの高校生活は新型コロナウイルスに大きく影響されたということもあり、色々な制約が人々の心理状態にどのような影響があるのかを知りたくて、グループで研究しました。デリケートな課題であり、アンケート調査もできないので進め方が難しいテーマでした。先行研究は多く、研究構想をあれこれ考え、議論している途中で時間切れになってしまったのですが、一現象の中にある、人の感情に注目して研究したいという考え方は、大学で学ぶ今でも共通しているのかなと思っていて、それに気づけたことは大事な一歩になっています。

衣川さんも言っていたように、コミュニケーションの基礎を形成することや研究の構想を立てることなどが、今に活かせていると思います

Q4. 高校生活を振り返って気づいたことについて教えてください。

山賀:私が好きな「耳をすませば」のセリフの中で、「自分の信じる通り、やってごらん。でもな、人と違う生き方は、それなりにしんどいぞ。誰のせいにもできないからね」という言葉があります。お茶高生活の中では、自分で責任を持てるお茶高生だからこそ、信じてやらせてもらえることが多かったなって多います。もちろん大変なこともあったけど、自分の行動や言葉に責任を持ってやり遂げるのはしんどいだけじゃなくて楽しいことで、それができる自分に気づいて、やってみようと思える3年間でした。また、外部から得るさまざまな情報に対してなんでも素直に受け止めるのではなく、自分の頭で考えるようになったと思います。

衣川:確かにそうですね。勉強面では、学校主導でバリバリ受験勉強をする進学校を勝手にイメージしていたのですが、入学してみると文理を両方学ぶカリキュラムなので、みんな自分でスケジュールを立てて主体的に受験勉強を進めていくんです。その分高校では、受験勉強だけでは得られない、貴重な経験をたくさんさせてもらって自分の視野が広げられた気がします。生徒一人ひとりに、時間とリソースを割いて進路を助けてくれた先生方の存在もありがたかったですね。

Q5. 後輩へのメッセージをお寄せください。

衣川:今は、自分の受験科目以外も勉強して、大変だなと思っている人もいるかもしれませんが、絶対にどこかで役に立つ知識や経験になって、「ここで活きてくるんだ!」と自分の答え合わせができるはずです。お茶高で学んだこと全部が意味のあることだと思って、学び続けてほしいなと思います。それから外に出て、お茶高生はいい意味で特殊だったなと思います。パワフルでなんでも面白がれる、そんな個性をずっと大事に持ち続けてほしいなと思います。

山賀:高校に入りたての時は、みんなに迷惑をかけないようにしたいと様子を見ながら過ごしていました。でも高校生活を過ごしていくうちに、たとえ迷惑をかけても自分でリカバリーして今度は周りを助ければいいんだと思えるようになりました。お茶高生には、コンクールや発表の機会をたくさん提供してもらえる環境を生かして、どんどん外に飛び出して挑戦してみてほしいです。お茶高は、みんながそれぞれに頑張っていることがあって挑戦しているからこそ、うまくいかなくても受け止めて応援してくれる人ばかりだと思います。失敗を恐れず自分のやりたいことに正直でいてほしいです。

インタビュー・文責 番留千尋(卒業生)

2021年度卒業(2024年4月インタビュー)

筑波大学 生命環境学群地球学類3年 沓沢葉子さん

東京大学 理学部化学科3年 米川真由さん

沓沢:筑波大学生命環境学群の地球科学類に所属しています。「地球科学」とは「地理」と「地学」がミックスされたような分野のイメージで、地球の成り立ちや気象現象についてなどを研究する学問です。1.2年生のころは、「地理」が含む文化的要素に注目し、地形と産業についてフィールドワークから学ぶなどしてきましたが、今はどちらかというと、地学に近い研究、なかでもプレートの動きと地殻変動の関係を探る「プレートテクトニクス」に興味があります。将来的には、院に進み、自分の研究を続けていければいいなと思っています。

米川:今年の春から、東京大学理学部化学科に進学することになりました。小さい頃から、どのようにして世界や社会が成り立っているのかというような、世の中の根本的なことを考えるのに興味があったんです。そこで、世の中の万物を物質的に捉え直してみる「化学」をもっと学んで、この答えのない問いを明らかにするために研究を続けていければいいなと思っています。

Q.高校での課題研究ではどのようなことに取り組みましたか?

沓沢:私は、「100%立つ茶柱を作る」というテーマで研究しました。茶柱はお茶の葉の茎でできているもの。100%立たせるためには、茎を加工して重心を変えることで実現するんじゃないかという仮説を立てました。そこで茎の半分に水を染み込ませたり、重りをつけてみたりと試行錯誤を繰り返し、1000本以上の茎を試験用に使いました。その後、お茶の粉を固めて重りにしている茶葉がすでに商品化していることを知り、その企業に取材をして、研究のヒントをいただいたところで研究は終わってしまいました。ですが、高校生の自分が仮説を立て、実験を重ねてデータを集めることができたという実践の経験が、とても自信になりました。

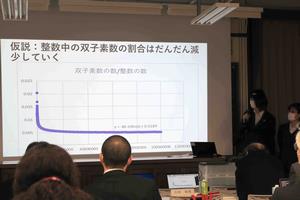

米川:私は、「双子素数は本当に永遠に続くのか」ということを、プログラミングを用い、グラフに起こして検証しました。数学の授業で、先生が、双子素数について少し触れて話していたのが印象に残っていたのがきっかけです。「無限って面白そう」と感じ、友人を誘って一緒に研究をしました。プログラミングについては独学で始めたので、データが重すぎて動かなくなってしまうなど不測の事態も起こり、とても苦労した思い出があります。情報の先生や数学の先生には、スキル的にサポートしていただきましたし、高2の範囲を超えた学習内容にも関わらず、根気よく教えてくださったことも、ありがたかったです。

最終的にはコンテストに出場して、ポスター発表を行う経験を積むこともできました。どうやって人に伝えるかというアウトプットの仕方も身につけられ、今に活きていると思います。

Q.お茶高のSSHの取り組みや学習内容についてどう感じますか?

沓沢:今でこそ理系の道を歩んでますが、元々は文系科目の方が得意で、将来は文系に進むかなと思っていました。高1では、地理や地学が必修で、先生にも恵まれて、「すごく面白い科目だ」と感じました。もっとこういった勉強をしてみたいと思ったことが原点になって今の専攻があります。ダイナミックな自然に囲まれるのが昔から好きだった一面があり惹かれた部分もありますが、初めから文理が分かれて、教科の面白さに触れることができなかったら、自分のやりたいことを見つけるのに遠回りをしていたと思います。

米川:私も、今の進路を決心できたのも、切っては切り離せないところが必ずある文理を同時に学んだからです。「社会はどうやってできているのか」そんな途方もない問いに、どうアプローチして解明していくかを考えたときに、哲学的な視点、それから化学的な視点……。文理関係なく、今まで学んできたたくさんの視点から捉えることができるのは私の武器になると思っています。

それから、自分のなかで、数学の難易度に限界を感じてしまい、辛かったからこそ、SSHの研究では思いっきり数学を究めて行けるところまで行って楽しもうと思っていました。それが実現したことによって心残りはなく、化学を究める方向へシフトできたんです。

Q.お茶高での高校生活を振り返って気づいたことはありますか?

沓沢:私にとってカルタ同好会での活動が青春だったなと思います。中学の頃に「ちはやふる」という漫画にハマって、高校では絶対やろうと決めてから念願だったので、すごく熱中して週3の練習に取り組んでいましたね。受験生になっても朝練したり、合格発表を待っている時でさえもみんなで集まったりしていました。お茶高生って、みんな何かに向かって努力していて、一緒に頑張ってくれるような温かさが共通しているからこそ、久々に会うとほっとするんです。

米川:お茶高生ならではの「空気感」、よくわかります。話を否定せずに聞いてくれて何事も面白いって思ってくれるからこそ、心を開いてコミュニケーションできる。日常的に、そのようなお茶高生の優しさに触れてきたからこそ、自分を作り上げることができた、ありがたい環境だったなと思うんです。

Q.後輩へメッセージをお寄せください。

沓沢:研究面で言うと、SSHの研究ではペアやグループの仲間との共有をしっかり行い、モチベーションを保つことがコツです!あとは、自分の研究を見て評価してもらえるコンテストにもっと出してみればよかったと思っています。先生も仲間も応援し支えてくれる環境にあるからこそ、迷ったらぜひたくさん挑戦してください。

米川:お茶高での学びや出会いって当たり前じゃなかったし、寂しいけれどもう二度と得られない経験だったんだということを今更ながら実感します。課題研究にも、やり切ったと言えるぐらいに全力で取り組んで、「今」を楽しんでください!

インタビュー・文責:番留千尋(卒業生)

2022年度卒業(2023年9月インタビュー)

東京工業大学 物質理工学院1年 田中里奈(たなかりな)さん埼玉大学 工学部環境社会デザイン学科1年 谷塚由実子(やつかゆみこ)さん

筑波大学 生命環境学群生物学類1年 國﨑沙和子(くにさきさわこ)さん

お茶の水女子大学 理学部生物学科1年 和田幸佳(わだゆきか)さん

Q 2020年入学生は、本校が2019年にSSHに指定され、それが周知されて入学してきた初めての学年ですね。学校を選ぶに当たり、SSHであることを意識していましたか。

和田:実は私はSSHだということを知らずに入って来ました。中学1年で学校説明会に来て、その時はスーパーグローバルハイスクール(SGH)だったのでSGHが続いているものと思っていました(笑)。とはいえ、SGHもそれほど意識していなくて、むしろ「360の輝く個性」というキャッチフレーズに一目ぼれして、お茶高に決めました。

谷塚:私もSGHだと思っていました(笑)。英語が話せるようになったらいいなぐらいの乗りで。実際お茶高に入ってみたら、周囲の英語力がすごく高くて驚きました。

國﨑:実際、お茶高生は英語、強いですよね。私はSSHとわかって入りましたが、それが決め手ではありませんでした。中2で学校説明会に来て、その時はSGHの説明を聞きました。SGH、SSHということよりも、お茶高の雰囲気や校舎、「360の輝く個性」、「自主自律の精神」、「知の継承と創造」というのに強く魅かれ、受験の前は、何度もホームぺージを開けて、そのキャッチフレーズを読み返していました。

Q 皆さんの学年は、コロナ禍の影響で入学式がなくなり、その後の休校、6月にやっと分散登校が始まった学年で、大変なこともたくさんあったと思います。SSHのカリキュラムはいかがでしたか。

田中: 1年生の「課題研究基礎」で一通り手法を学び、プチ課題研究もやったことで、その後の課題研究をイメージすることができ、とても役立ったと感じています。

谷塚:私は1年生の「生活の科学」(家庭科)が課題研究につながりました。授業で扱った草木染を応用して、「オレンジの皮で爪を染める」ことをテーマに研究しました。オレンジの皮は、1年中入手可能で、皮を使えばフードロスにもならないし、余り物で爪を染められたらいいなと思ったのが研究のきっかけです。

國﨑:私も家庭科の授業で学んだことが課題研究のヒントになりました。捨てられてしまう物の価値を高めるアップサイクルという考え方を応用して、アルミ缶から宝石を作れたらと考え、「実験室でアルミニウムから宝石を作る」を課題研究のテーマにしました。実際にはアルミホイルを使ったのですが、先行研究をいろいろ調べて、電気炉を使った方法を試行錯誤しました。最終的には得体の知れない、ちょっとピンクっぽいところがある塊ができたのですが、それが宝石と言えるのかはわかりませんでした(笑)。

和田:私は音楽と科学を結び付け、数値で音楽の力を証明したいと考えていました。最初は「植物状態の人を音楽で回復させる」というテーマで課題研究を始めたのですが、医学の知識がなく、人で実験するわけにもいかないので、行き詰ってしまいました。ただ、今になって思うと、どうすればいいのだろうと、考え続ける癖がついたのが、大きな財産になったと思います。結局、11月になって、「人を洗脳できる音楽のテンポ」にテーマ変更しましたが、明確な結論は出ないまま、時間切れとなってしまいました。でも、音楽と数学がつながっていることが実感できたことや、課題研究の担当の先生とあれこれ議論を繰り返したことが、今に生きています。

田中:私は、「ヒトの生まれつきの色素はどのように決定されるのか」というテーマで課題研究をしました。先行研究を調べて、実験・考察を繰り返すことで、研究というものをどのようにしていくのか、イメージできるようになりました。どういう研究を大学でやりたいかという視点は、進路を選択するうえでも役立ったと思っています。宇宙系にも興味があったのですが、それより化学系、理論化学よりも応用化学という風に、自分のやりたい分野を、課題研究で得た研究のイメージを元に絞っていきました。

谷塚:課題研究によって、レポートにまとめ、分析し、考察するといったことやICTスキルは相当鍛えられたと思います。受験勉強と両立するのは大変な面もありましたが、大学に入って役立つことは間違いありません。分からないことをすぐに調べる習慣もつきました。

Q 後輩たちへ伝えたいことなどを自由にお話しください。

和田:高校生の時は、大学の先生は遠い存在かもしれませんが、意外に応えてくださるというのが実感です。お茶大キャリアガイダンスのときなどに、勇気を出して質問してみるのがオススメです。一歩勇気を出して相談してみると、たくさんお話してくださいます。

國﨑:同感です。同じ敷地内に大学があるのは、課題研究をするうえで、いい環境だと改めて思います。私は、課題研究でお茶大の設備を使わせてもらったり、研究に行き詰った時にはお茶大の化学の先生のアドバイスをいただいたりもしました。勇気を出して質問してみると、大学の先生はそのような高校生を歓迎してくださいます。

田中:課題研究については、大学でもやりたいことを高校でやってみるのもいいですが、今興味のあることをやって、高校だけのテーマになってもいいと思います。私は、高校2年の終わりまで文理も決めていなかったので、前から気になっていたことを解消したいという興味だけで進みました。

國﨑:それは本当にオススメです。私は理系に進むという考えしかなく、練習という意味でも純粋な理系のテーマを研究しましたが、今思うと、高校時代にもっと寄り道してもよかったかなと思うこともあります。

谷塚:自分の好きなことを、何でもいいから、高校時代に突き詰めていけるといいですよね。この分野でないとダメだと思うと苦しくなるけれども、好きなことなら苦しくても何とかなるし、挑戦すればいいと思います。

國﨑:私も、挑戦する勇気が大事だと思います。挑戦してやってみれば何とかなることが多いし、何とかなれば自信になります。何とかならなければ、いい経験になったと思えばいいので、強制するわけではないですが、後輩たちには、「やってみれば」と伝えたいです。

2021年度卒業 (2023年9月インタビュー)

東京大学 理科I類(工学部計数工学科進学予定)2年 木村 眞子(きむら まこ)さん

東京慈恵会医科大学 医学部医学科1年 岡田 蘭子(おかだ らんこ)さん

二松學舎大学 文学部中国文学科書道専攻1年 福島 光砂(ふくしま ありさ)さん

Q 2019年入学生は、入学してから、お茶高がSSHであることを知った学年ですね。SSHの取組はいかがでしたか。

木村:まず入学して、1年生の「探究入門~問いを立てる」が面白かったです。大学の様々な分野の先生の話を聞き、自分の進路について興味のある分野を見つけるきっかけになりました。

岡田:いろんな分野の先生の話を聞くことで、私もすごく視野が広がりました。1年生の時は、自分が何をやりたいか、まだ決まっていなかったのですが、学問は文系理系といった分け隔てがあるものではなく、様々な分野が繋がっているということがわかるようになったことが大きな収穫でした。

福島:文理は分かれているものではなく、学問分野同士が意外なところで繋がっているということは、大きな発見でした。最新分野の研究やマニアックな研究に触れ、そこまでの道のりを自分で探していくということに気づかされたことも、刺激になりました。

Q 課題研究ではどんなことに取り組みましたか。

福島:私は「幾何学模様」をテーマに設定しました。ひと口に文様といっても奥が深く、芸術的なことを、数学、民俗学、宗教などに落とし込める、学問が交差しているという気づきが面白かったです。特に、芸術に対して、科学や数学で切り込むという視点に魅かれて、今はそういうテーマ:「文化財の保存科学」を探究するため、大学院に進学できればと考えています。課題研究のおかげで、分からないものを自分で調べることが当たり前になって、もやもやを放っておかない癖がついたと思います。最近、研究論文を読んでいて、大正時代の人と同じ研究分野に行きついたときは非常に感動しました。

木村:私は、「くさやの臭いは消せるのか」というテーマで探究しました。結局、思うような結論は出なかったのですが、自分たちで計画して、実験して、考察を考え、それを繰り返すという手順を学びました。それは、受験勉強も同じで、私は塾に行っていなかったこともあり、自分で計画を立てて進めないといけなかったのですが、それがまさに探究活動と同じという感じでした。今後何をやっても、どの分野でも、自分で探究することは必要だと思いますが、どのように考えを進めていけばよいかを高校の課題研究を通して体得できたのは、大きな成果だったと思っています。

岡田:私は、「ゲシュタルト心理学」をテーマにしました。とにかく、論文を読み漁り、未だにわかっていないことが多い分野だということがわかったという感じです。大学に入って心理学の授業を取り、高校の課題研究で自分がやっていたことが大学レベルだったことがわかりました。当時は物理がまだ学習途上だったけれど、今大学に入ってこの分野をやると、もやもやしていたことが、どんどん繋がっていって感動しました。今思うと、お茶高の課題研究は、みんながそれぞれ自分の好きな専門領域を高校生なりに大学レベルでやっていたのだと実感します。

Q お茶高での学びを振り返りつつ、後輩たちへ伝えたいことなどを自由にお話しください。

岡田:私自身を振り返ると、3年生で体育祭団長をやるなど、高校生でしかできないことを楽しんだことがよかったと思っています。結果浪人になっても、高校でやり残したことはないという心持ちで勉強に集中できました。後輩たちには、自分が今できることを考えて、精一杯楽しんでほしいです。色々なことに興味を持って挑戦している友人に囲まれて過ごした3年間はとても恵まれていたと感じています。

木村:高3まで文理に分かれず、幅広く学べる環境がすごくよかったです。大学に入学する際には一旦選ばなければなりませんが、入学後にほかの分野に進みたくなったとしても、基礎を一通り学んでいるので、他の分野に進む心理的ハードルは低いように感じますし、専門の研究をするなかで、他の分野の知識が必要になることがあっても、研究を進めやすいと思います。私は、計数工学の分野に進むのですが、まずは基礎をしっかり身に着けて、大学院ではそれを応用できたらと考えています。

福島:私は結果的に文系に進みましたが、理系の基礎教養を高校で身に付けたおかげで、大学に入ってから、周囲とは違う角度で学問ができる実感があります。お茶高は、能力の高い人がたくさんいて、色々なことに興味をもって、挑戦したり、探究したりしている。時に彼女たちの専門性の高さがコンプレックスになることがあっても、得難く素晴らしい環境だったと今では感じます。大学に入って留学生と交流する機会に恵まれるようになったのですが、理系の留学生でも古典や芸術の基礎教養があると喜んでくれます。外国語で源氏物語や理学の話をしたりしていると、「日本人は皆こんなに何でも知っているの?」と言われるのですが、それは私がお茶高で学んだおかげです。基礎基本・教養教育を一貫して貫いている母校が本当に誇らしいです。

東京大学文科二類(経済学部進学予定)2年 田附 紗夕(たづけ さゆ)さん 2021年度卒業 (2023年6月インタビュー)

Q お茶高の学びを振り返って、どう感じていますか?

A お茶高の授業では、先生方の豊かな知識に圧倒されながら、楽しくかつ実践的に学ぶことができました。教養主義でいろいろな科目を学べたのがとてもよかったです。授業で得た知識が興味の種となり、新たな発見にワクワクする毎日でした。また、双方向の授業の中でついた、自分の意見をもち考えをまとめる習慣は、今でも活されてかされていると思います。いつも刺激をくれる友達に囲まれたお茶高での学びは、自分の可能性をどこまでも広げてくれ、私にとってかけがえのない3年間でした。

Q 2019年入学生は、入学してから、SSHであることを知った学年ですね。SSHはどうでしたか。

A SSHを通して、立てた仮説が実証され成功するよりも、結果が思うようなものではなかったときに、何が問題かを見つけ出し論理的にその打開案を考えていくことこそが、大切なプロセスであると身に沁みて感じました。先生と相談しながら、自分にできる方法で探究活動を進めることができ、難しいだろうと思っていた研究に対する壁も払拭されました。

また、大学の先生や企業の方による特別講義では、研究に対する姿勢、そして困難を乗り越える力について伺い、未知の世界に触れることができました。

Q 課題研究のテーマは何でしたか?

A お弁当の中のお米がパサパサになりやすいことに着目し、時間が経ってもおいしい「ご飯の炊き方」をテーマに、ご飯の水分を保持する効果や手軽に実践できる方法を研究しました。2年生3月の校内成果発表会で領域代表として発表したほか、東京都内SSH指定校合同成果発表会や関東近県SSH指定校合同発表会など、校外へも積極的に挑戦したことで、わかりやすく伝えるプレゼン能力を養うことができました。

Q 大学で取組んでいる活動・研究について教えてください。

A 現在教養課程で幅広く学んでいるところです。私はもともと文理問わず総合的に学ぶことが好きなので、さまざまな分野に触れることができて楽しいです。

例えば、昨年度は『ブランドデザインスタジオ26 新しい「幸せ」のブランド(創造編)』という博報堂との産学連携授業が、特に面白かったです。「幸せ」は東大の推薦入試の際の志望理由書で言及している、私にとって大変関心のあるテーマであり、さらにブランドプロデュースやブランドデザインにも興味があったため、履修しました。コンテストに向けてチームで協力しながら、情報収集・調査・分析、課題発見・コンセプト作成、アイデア具体化・発表を進めつつ、社員の方から思考方法やアイデアの広げ方についてのアドバイスを直接いただくこともでき、貴重な経験でした。夜遅くまでオンラインミーティングを行い、ときにはぶつかりながらも、チーム全員が納得できる形で挑むことができ、大きな達成感を味わいました。

サークル活動では、“UT-BASE”という「東大生の挑戦・熱中・学びの機会を最大化する」ことを掲げる団体に所属しています。情報発信のみならず、イベント開催・ゼミ運営などを幅広く行う学内メディアです。広報・デザイン・ユーザー分析などを担当して自分の興味を深めながら、優秀なメンバーと活動することは刺激や成長につながっています。

Q 最後に、お茶高生へのメッセージをお願いします。

A 少しでも気になったことにはどんどん挑戦する「前向きな行動力」を大切にしてほしいです。その一歩が、大きなきっかけになるかもしれないし、何かの発見につながるかもしれません。たとえそれが自分に合っていなかったとしても、これは違ったなと気づくことができます。私は、やった失敗よりもやらなかったときの後悔の方が心残りになると、自分に言い聞かせていました。今しかできないことは今やろうという意気込みで、どんどん挑戦してください。

また、私がやってみてよかったのは、見たこと聞いたことに対し、一度自分なりに噛み砕いて解釈するステップを踏むことです。新たな発見に出会え、そのふとした気づきが、未来の自分の考えや行動に活きてくるように思います。習慣づけると、日々の学びの量が増えて楽しいので、勉強に限らず何事にも活かしてほしいです。

東京工業大学工学院経営工学系2年 成 玲娜(そん れいな)さん 2019年度卒業

高校時代の探究活動ではどのようなことを行いましたか?

高校時代の探究活動ではどのようなことを行いましたか?

未来の防災・減災に関係した探究活動を行いました。東日本大震災を取り上げて、地震、津波、原発事故の避難生活に関しての調査からはじめ、実際に福島へフィールドワークへ行き、インタビューや、今の高校生の防災への意識を知るために、東京と現地高校生へのアンケートなどを行いました。実際に感じたことや学んだことをWebサイトにまとめました。

未来の防災・減災に関係した探究活動を行いました。東日本大震災を取り上げて、地震、津波、原発事故の避難生活に関しての調査からはじめ、実際に福島へフィールドワークへ行き、インタビューや、今の高校生の防災への意識を知るために、東京と現地高校生へのアンケートなどを行いました。実際に感じたことや学んだことをWebサイトにまとめました。

「ふくしまから考える未来」http://shirou-fukushima.jp

第21回全国中学高校Webコンテスト金賞

そのテーマで探究したきっかけは何ですか。

そのテーマで探究したきっかけは何ですか。

学校で実施の、「福島フィールドワーク」に、高校1年生の時に参加したことが大きいです。高校1年生のSGH学校設定科目「グローバル地理」で防災について学び、関心は持っていたところに、学校で福島訪問の企画があり、さらに興味・関心が高まりました。2年生の時には、探究活動の一貫として、福島を再訪しました。現地では、様々な場所を見学するだけではなく、東京電力の方や、住民の方など、東日本大震災に対して異なる立場の方からお話を伺いました。それぞれの方が、復興なのか、もっと現状を進化させていきたいのかなど、「軸」に考えていることが違い、行政の状況など、現地でお聞きして初めてわかることも多く、多様な視点を得ることができました。

学校で実施の、「福島フィールドワーク」に、高校1年生の時に参加したことが大きいです。高校1年生のSGH学校設定科目「グローバル地理」で防災について学び、関心は持っていたところに、学校で福島訪問の企画があり、さらに興味・関心が高まりました。2年生の時には、探究活動の一貫として、福島を再訪しました。現地では、様々な場所を見学するだけではなく、東京電力の方や、住民の方など、東日本大震災に対して異なる立場の方からお話を伺いました。それぞれの方が、復興なのか、もっと現状を進化させていきたいのかなど、「軸」に考えていることが違い、行政の状況など、現地でお聞きして初めてわかることも多く、多様な視点を得ることができました。

探究活動で学んだことは何ですか?

探究活動で学んだことは何ですか?

ただ調べるだけではダメで、自分の目や耳で確認すること、行動して知ることが大切だということを感じました。実際のフィールドワークを通じて、自分が想定していなかった視点を得ることが出来ました。外部の方への電話やメールでのアポイントメントを自分で行うことも良い経験となりました。

ただ調べるだけではダメで、自分の目や耳で確認すること、行動して知ることが大切だということを感じました。実際のフィールドワークを通じて、自分が想定していなかった視点を得ることが出来ました。外部の方への電話やメールでのアポイントメントを自分で行うことも良い経験となりました。

探究活動では、グループリーダーにもなりましたね。

探究活動では、グループリーダーにもなりましたね。

はい、リーダシップとは何か、ということも学んだことです。探究活動のグループリーダーになり、チームを動かす大変さを経験しながらリーダー像が変わりました。リーダーは、指示したり引っ張るのが大切だと思っていましたが、フォロワーの性格や得意なことを把握して、自分も楽しく、どうやって働きかけるかが重要です。リーダーとしてもできないことはできないとはっきり言い、メンバーの進捗が遅い場合は、相手のためにも、自分のためにもそれをきちんと伝えていくようになりました。

はい、リーダシップとは何か、ということも学んだことです。探究活動のグループリーダーになり、チームを動かす大変さを経験しながらリーダー像が変わりました。リーダーは、指示したり引っ張るのが大切だと思っていましたが、フォロワーの性格や得意なことを把握して、自分も楽しく、どうやって働きかけるかが重要です。リーダーとしてもできないことはできないとはっきり言い、メンバーの進捗が遅い場合は、相手のためにも、自分のためにもそれをきちんと伝えていくようになりました。

進路選択と高校での学びはどう関わりましたか。

進路選択と高校での学びはどう関わりましたか。

実は、中学までは、ずっと心理学に興味があって、文系に進学すると思っていました。でも、高校の授業が、理系進学のきっかけになりました。

実は、中学までは、ずっと心理学に興味があって、文系に進学すると思っていました。でも、高校の授業が、理系進学のきっかけになりました。

例えば、お茶高は、高大連携で、大学と連携した授業も多かったですよね。大学の先生と高校の先生で連携して教えていただいた、「教養数学」の時間には、虹を数学で考えることを通して、数学により関心を持つようになりました。高校の化学の授業で、特別講師のお茶大の女性の先生から学んだことが、理系に興味を持ったきっかけにもなっています。

心理学への興味も続いています。お茶高は、お茶大の授業を履修できるシステムがあり、私「心理学」を受講しました。人間工学など、今大学で取り組んでいることにも心理学に関係しているものがあります。大学では、どんどん関心や興味の対象が広がっている感じです。

大学での活動を教えてください。

大学での活動を教えてください。

連携入試を活用して進学した東京工業大学で、経済学や数理工学など、専門の基礎となる学問を学んでいます。

連携入試を活用して進学した東京工業大学で、経済学や数理工学など、専門の基礎となる学問を学んでいます。

高校で福島フィールドワークに参加したことで、「何か自分にできることはないか?力になりたい!」という気持ちになり、現在は、福島で学生インターンとして、地域活性化のために役に立ちたい学生と企業とのコーディネーターとして活動しています。インターンでは、高校で学んだリーダーシップについて身につけたことが、とても役立っています。チームビルディングにも、インターン生としても、リーダーシップ、フォロワーシップの両方のマインドが本当に必要です。究極には、「人とどう関わるか」ということですね。

卒業して高校での学びをふりかえって気づいたことはありますか。

卒業して高校での学びをふりかえって気づいたことはありますか。

卒業してみると、改めて教養教育を軸に学べたことに、ありがたさを感じます。

卒業してみると、改めて教養教育を軸に学べたことに、ありがたさを感じます。

「SDGs・エシカル」や「ジェンダー」などの基礎知識を学べたことで、社会に対する関心だったり、社会に課題意識を持ち、自分で問いをたて、課題解決をすることを高校生のうちにできたことが、とてもいい経験でした。

プレゼンテーションなどを用意するときにも、高校での経験が生きています。私は東工大のアーツサイエンスの部分にもとても惹かれおり、大学ではどんどん興味や関心が広がっています。

最後に、中学生や高校生へメッセージをお願いします。

最後に、中学生や高校生へメッセージをお願いします。

やりたいことはやりましょう!自分の幅や視野を広げる機会です。動くことで得られる知見や、出会った人が見えない財産になると思います。

やりたいことはやりましょう!自分の幅や視野を広げる機会です。動くことで得られる知見や、出会った人が見えない財産になると思います。

それから、「井の中の蛙」にならないように.自分がいる場所は世界のほんの一部です。それを知るためにも行動しましょう!

東京大学2年 教養学部国際環境学コースに進学予定 上田萌加(うえだ もえか)さん 2019年度卒業

高校時代の探究活動ではどのようなことを行いましたか?

高校時代の探究活動ではどのようなことを行いましたか?

熱中症について探究しました。気候条件との相関を分析したり、熱中症を防ぐための情報発信をしたり、熱中症から環境問題へと目を向ける取り組みをしたりしながら、地球環境への興味を深めました。

熱中症について探究しました。気候条件との相関を分析したり、熱中症を防ぐための情報発信をしたり、熱中症から環境問題へと目を向ける取り組みをしたりしながら、地球環境への興味を深めました。

そのテーマで探究したきっかけは何ですか。

そのテーマで探究したきっかけは何ですか。

環境問題について、身近な題材で「何か社会に働きかけてみたい」と考えていました。同様の思いをもつメンバーで集まり、「探究活動がどこに行き着くかわからないワクワク感」を持って取り組みを始めました。学校生活の中で、熱中症リスクの指数であるWBGTの影響を感じたことが、熱中症を切り口として取り上げるきっかけになりました。

環境問題について、身近な題材で「何か社会に働きかけてみたい」と考えていました。同様の思いをもつメンバーで集まり、「探究活動がどこに行き着くかわからないワクワク感」を持って取り組みを始めました。学校生活の中で、熱中症リスクの指数であるWBGTの影響を感じたことが、熱中症を切り口として取り上げるきっかけになりました。

私はお茶大附属中学校在籍中、水や環境についての自主研究を行っていました。そのころに参加した附属高校の成果発表会で、「経済発展と環境」講座の高校生がグループで協働して探究活動に取り組み、成果を外部に発信して社会貢献につなげていこうとする様子を見て、自分もやってみたい!と思いました。

探究活動で学んだことは何ですか?

探究活動で学んだことは何ですか?

協働の楽しさと難しさを常に感じました。役割分担する際に、行うべきことの量と締切を適切に設定することにはとても悩みました。また、アイデアが果てしなく広がる一方、収束点をどこに持っていくかなど考えを整理することに苦労し、先生方にフィードバックを求めに行くことの大切さに気付きました。

協働の楽しさと難しさを常に感じました。役割分担する際に、行うべきことの量と締切を適切に設定することにはとても悩みました。また、アイデアが果てしなく広がる一方、収束点をどこに持っていくかなど考えを整理することに苦労し、先生方にフィードバックを求めに行くことの大切さに気付きました。

グループの集大成として位置付けていたWebコンテストでは、目指していた結果を残せず悔しかったです。だからこそ、明確な改善点やさらなる探究への高いモチベーションが得られ、ゴールも気づけばスタートとなっていました。

次第に評価されることにこだわるよりもいかに共感してもらうかが大切だと気づき、伝え方や魅せ方を考えるようになりました。

さらに、社会へ発信することはネットワークを広げる効果があることもわかりました。この探究活動で出会った団体や専門家の方々に私たちが作ったWebサイト「熱中症予防声かけプロジェクト」を紹介していただき、さらに多くの人たちへ発信することができました。

探究活動以外には、どんなことに取り組みましたか。

探究活動以外には、どんなことに取り組みましたか。

学習環境を世界に広げることで新たな学びを得たいという思いから、高校で募集があった国際的な研修に積極的に応募しました。

学習環境を世界に広げることで新たな学びを得たいという思いから、高校で募集があった国際的な研修に積極的に応募しました。

高1の春には台湾で開催された「APFST(Asia-Pacific Forum for Science)」というプログラムに参加し、アジアを中心とする15カ国の中高生と「科学の未来を創造する」をテーマに議論をしました。この時は、将来、人類は地球に住んでいないのではないかという大胆な仮説を立て、では現代の農業をどうしたらいいか考える、バックキャスティングという帰納的な思考が面白くて印象的でした。一方で、各国の代表生徒に圧倒されっぱなしの自分にもどかしさを感じました。英語力が足りなかったのはもちろん、自分の意見を持つことの大切さや、リーダーシップをどうやって発揮するかを考える機会になりました。

高2の夏には「アジアユースリーダーズ2018」に参加し、「インドネシアの食生活の改善策を考える」というテーマでアジア6カ国の高校生たちと議論をしました。ここでは、APFSTの経験や高校の探究活動で培った力を総動員し、1年前よりもインプット・アウトプットのどちらもスキルアップできました。仲間と協力して下調べをし、ディスカッションでは自分の体験も交えて意見を提案したほか、プレゼンテーションのスライド作成も担当しました。高校生のうちにこれらの経験ができたことで、これまでもっていた漠然とした国際的な活動への憧れが、具体的なイメージを持った目標に変わりました。

高校での学びで印象的なことは何ですか。

高校での学びで印象的なことは何ですか。

内容にとどまらない教科横断的な授業が印象に残っています。例えば地理で酸性雨について調べるときは、紫陽花を使って実験しました。また、倫理の授業では映画鑑賞をしながら正義や資本主義経済について学び、学習のヒントはどこにでもあることに感動しました。多様で深い学びのアプローチがあることを知り、学びの限界を作らない教育スタイルは、私にとても合っていました。お茶高ならではの学習環境の中で、学問そのものに対する興味も高まったように思います。

内容にとどまらない教科横断的な授業が印象に残っています。例えば地理で酸性雨について調べるときは、紫陽花を使って実験しました。また、倫理の授業では映画鑑賞をしながら正義や資本主義経済について学び、学習のヒントはどこにでもあることに感動しました。多様で深い学びのアプローチがあることを知り、学びの限界を作らない教育スタイルは、私にとても合っていました。お茶高ならではの学習環境の中で、学問そのものに対する興味も高まったように思います。

大学では何を学んでいますか。

大学では何を学んでいますか。

現在は、エネルギー工学といった環境技術について学んでいます。高校時代に未来からの逆算的な思考を獲得したことで、環境技術に対し自分には何ができるかという点に興味があります。

現在は、エネルギー工学といった環境技術について学んでいます。高校時代に未来からの逆算的な思考を獲得したことで、環境技術に対し自分には何ができるかという点に興味があります。

高校のときから環境問題にかかわるコーディネーターのような仕事がしたいという夢を持っています。今はその夢に向かうと同時に興味の幅を広げています。現在は、藻類を環境保全に生かす研究のお手伝いをしています。私は、この研究を実用化し発展させるには経済や社会との親和性をも考える必要があると思います。実用化のためには交渉力など総合的な人間力も必要になってくるでしょう。ですから、高い専門性と同時に人や物事をつなぐことができる人間力を身に着けることも今の目標の一つです。

卒業して高校での学びをふりかえって気づいたことはありますか。

卒業して高校での学びをふりかえって気づいたことはありますか。

自分が取り組んだことに意味づけをして高校を卒業できたことが良い経験となり、自分の「軸」になっています。一見バラバラで違うことに取り組んでいるように見えても、それぞれを互いに取り入れて生かしながら自分の「軸」に統合している感覚があります。高校の時と同様に、未だに自分の興味が絞られているわけではないですが、最近は自分なりにスレッドを立てて考えを定期的に文章化するなど、機会があるごとに学びを振り返り整理しています。悩んだ時には「軸」を持って考えようとしているところは高校での学びを活かせているように感じます。

自分が取り組んだことに意味づけをして高校を卒業できたことが良い経験となり、自分の「軸」になっています。一見バラバラで違うことに取り組んでいるように見えても、それぞれを互いに取り入れて生かしながら自分の「軸」に統合している感覚があります。高校の時と同様に、未だに自分の興味が絞られているわけではないですが、最近は自分なりにスレッドを立てて考えを定期的に文章化するなど、機会があるごとに学びを振り返り整理しています。悩んだ時には「軸」を持って考えようとしているところは高校での学びを活かせているように感じます。

また、一人だけで考えるのではなく、サポートしてくれるような友人あるいは先生方にアドバイスを求め、頼れるところは頼ってサポートを十二分に活用できたことは有効だったと感じます。自分の行動の意味づけを大切にした経験から、とりあえず「参加した・認定された」というレベルで満足するのではなく、「なぜ・何のために」を常に問い、本質と向き合いながら進む道を考えていく必要があると気付きました。

最後に、中学生や高校生へメッセージをお願いします!

最後に、中学生や高校生へメッセージをお願いします!

みなさんに意識して欲しいのは、小さくとも自分から行動する、ということです。行動すると失敗することもありますが、どうして失敗したのかよく考え次につなげることができれば、それは失敗ではなく成功への一歩になります。今は様々な情報があふれていますが、ほしい情報は待っているのではなく自分から収集しにいくことも大切です。そうして行動している中での「偶然の出会い」が次の可能性を広げてくれると私は信じています。

みなさんに意識して欲しいのは、小さくとも自分から行動する、ということです。行動すると失敗することもありますが、どうして失敗したのかよく考え次につなげることができれば、それは失敗ではなく成功への一歩になります。今は様々な情報があふれていますが、ほしい情報は待っているのではなく自分から収集しにいくことも大切です。そうして行動している中での「偶然の出会い」が次の可能性を広げてくれると私は信じています。

2023年度の表彰・受賞

-

京都大学ポスターセッション2023 [主催:京都大学] (2024年3月)

優秀ポスター賞 -

令和5年度 SSH指定女子高校等課題研究発表会[主催:国立大学法人お茶の水女子大学] (2024年3月)

口頭発表 優秀賞・探究賞

ポスター発表 優秀賞・プレゼンテーション賞 -

2024年日本言語学オリンピック[主催:国際言語学オリンピック日本委員会] (2024年2月)

銅賞 -

金融・経済学習コンテスト「第24回ストックリーグ」レポートコンテスト[主催:日本経済新聞社 特別協賛:野村ホールディングス] (2024年2月)

入選 -

第34回日本数学オリンピック予選[主催:公益財団法人 数学オリンピック財団] (2024年1月)

Aランク賞

JMO地区優秀賞 -

JSEC2023(第21回高校生・高専生科学技術チャレンジ)[主催:朝日新聞社] (2023年12月)

優秀賞 入選 -

第18回「科学の芽」賞[主催:筑波大学朝永振一郎記念「科学の芽」賞実行委員会] (2023年12月)

高校生部門 努力賞 -

第2回中高生日本語研究コンテスト[主催:日本語学会] (2023年12月)

アイデア部門 最優秀賞 -

令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会[主催:国立研究開発法人科学技術振興機構](2023年8月)

ポスター発表 生徒投票賞 -

MONO-COTO INNOVAT!ON 2023[主催:一般財団法人 CREATION DRIVE](2023年8月)

「駅での心地よい体験のデザイン」部門 2位

「本屋の再定義」部門 2位

2022年度の表彰・受賞

- キリンスクールチャレンジ2022[主催:キリンホールディングス株式会社](2023年3月)

優秀賞 - 第23回日経STOCKリーグ[主催:日本経済新聞社] (2023年3月)

入選 - チャレンジ!!オープンガバナンス2022[主催:東京大学公共政策大学院等](2023年3月)

セミファイナリスト「ゴミ減量プロジェクト」

ポスター展銅賞「GLOBAL×LOCAL防災プロジェクト」 - 第15回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰 受賞(2023年1月)

- 第18回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」[主催:株式会社ディー・エヌ・エー](2022年12月)

四コマ漫画部門 優秀賞 - 第17回「科学の芽」賞[主催:筑波大学](2022年12月)

高校生部門 努力賞 - 第5回統計データ分析コンペティション[共催:総務省統計局・統計センター・統計数理研究所・日本統計協会](2022年10月)

学校表彰、審査委員奨励賞 - 海の宝アカデミックコンテスト2022全国大会-海と日本PROJECT-[主催:北海道大学](2022年10月)

関東・中部ブロック 奨励賞「紅藻カギケノリ系統保存株の最適生育条件の探索」 - 第16回高校生理科研究発表会[主催:千葉大学](2022年9月)

奨励賞「紅藻カギケノリの室内培養法の確立」 - 第6回高校生科学教育大賞[主催:バイテク情報普及会](2022年7月)

優秀賞

2021年度の表彰・受賞

- 日本地理学会 2022年春季学術大会高校生ポスターセッション(2022年3月)

理事長賞「地震に強い地域づくりー文京区茗荷谷町会を事例に―」 - チャレンジ!!オープンガバナンス2021[主催:東京大学](2022年3月)

ファイナリスト - 第16回科学地理オリンピック日本選手権 兼 第18回国際地理オリンピック選抜大会(2022年3月)

銀メダル - 化学分野の研究の成果などを英語で発表する会 (NICEST:Nippon International Chemistry Expo for Students and Teachers)(2022年3月)

工学院大学賞 、東京工科大学賞 - 第5回アーツカレッジヨコハマ高校生ITアプリアイデアコンテスト[主催:学校法人情報文化学園](2022年3月)

佳作 - 第22回日経STOCKリーグ[主催:日本経済新聞社](2022年3月)

部門優秀賞 高校部門 - 第5回和歌山県データ利活用コンペティション[主催:和歌山県](2021年12月)

高校生部門・政策アイデア賞、SAKURA - 第21回 高校生地球環境論文賞[主催:中央大学](2021年12月)

優秀賞、活性炭プロジェクトチーム、入選 - 第12回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト(高校部門)[主催:東京理科大学](2021年11月)

優良入賞「ブルーベリー発電と電解液~色素増感型太陽光電池~」 - 第8回中学生・高校生フォトコンテスト[主催:藤原ナチュラルヒストリー振興財団](2021年11月)佳作

- 第31回私たちの身のまわりの環境地図作品展[主催:環境地図教育研究会](2021年10月)努力賞

- 2021年度 統計データ分析コンペティション[共催:総務省統計局・統計センター・日本統計協会・統計数理研究所](2021年10月)

学校表彰:お茶の水女子大学附属高等学校、特別賞(統計活用)、特別賞(統計分析) - 日本動物学会第九十二回学会大会[主催:日本動物学会](2021年9月)

高校生ポスター賞 - Mono-Coto Innovation 2021[主催:CURIO SCHOOL](2021年8月)

遊テーマ「昔ながらの屋内遊びをアップデートするモノ」第1位

環テーマ「ペットボトルゴミの問題を解決するモノ」第2位

2020年度の表彰・受賞

- 第1回大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード[横田アソシエイツ他主催](2021年3月)

横田アソシエイツ賞「食品ロスと環境負荷から考える野菜の保存方法」 課題研究I:地球環境科学チーム - 第12回データビジネス創造コンテスト[主催:慶應義塾大学SFC研究所] (2021年3月)

高校生部門賞「もぐもぐず」チーム - 第83回情報処理学会 全国大会併催 第3回中高生情報学研究コンテスト[主催:情報処理学会] (2021年3月)

奨励賞 課題研究I:数理・情報科学「Y2MOT」チーム - 第23回全国中学高校webコンテスト[主催:学校インターネット教育推進協会](2021年3月)

高校生の部 金賞 課題研究I:地球環境科学「230044T」チーム

トップ50 課題研究I:地球環境科学「230163X」チーム - 東京工業大学 第13回高校生バイオコン(2021年1月)

優勝 おちゃふぁいぶ「ういるすごろく」 - 東京工業大学 第14回バイオものコン(2021年1月)

優勝 おちゃふぁいぶ「ういるすごろく」

社会貢献賞 おちゃふぁいぶ「ういるすごろく」

審査員特別賞 Animal Kingdom「UNOMU」 - 第64回全国学芸サイエンスコンクール[主催:旺文社](2020年12月)

読書感想文部門 高校生の部 努力賞 - 第7回中学生・高校生フォトコンテスト[主催:公益財団法人 藤原ナチュラルヒストリー振興財団](2020年11月)

最優秀賞、佳作 - 第20回 高校生地球環境論文賞[主催:中央大学](2020年11月)

優秀賞、入選 - Mono-Coto Innovation 2020[主催:CURIO SCHOOL](2020年8月)

第1位、第2位

2019年度の表彰・受賞

- 第20回日経STOCKリーグ[主催:日本経済新聞社](2020年3月)

敢闘賞 - 第22回全国中学高校webコンテスト[主催:学校インターネット教育推進協会](2020年2月)

経済産業大臣賞・プラチナ賞 探究I・経済発展と環境「私たちの避難所革命!」チーム

金賞 探究I・経済発展と環境「まいぷら」チーム

銀賞 探究I・経済発展と環境「リスクマン~農薬は悪者か~」チーム

トップ50 探究I・経済発展と環境「命と引き換えの輝き」チーム

探究I・経済発展と環境「災害弱者を女子高生が考える」チーム - 第19回 高校生地球環境論文賞[主催:中央大学](2020年1月)

優秀賞

佳作 - 生物科学学会連合 第一回 生きもののつぶやきフォトコンテスト(2019年12月)

優秀賞 - 第三回アーツカレッジヨコハマ高校生ITアプリアイデアコンテスト(2019年12月)

優秀賞「じぞうあつめ」(茶のみ会) - 2019年度 統計データ分析コンペティション[共催:総務省統計局・統計センター・日本統計協会・統計数理研究所](2019年11月)

(高校生の部)総務大臣賞「ワンオペ育児から見る離婚」 - 第16回中高生南極北極科学コンテスト(2019年11月)

奨励賞「不凍タンパク質のがん治療への応用」 - 第29回 私たちの身のまわりの環境地図作品展[主催:環境地図教育研究会](2019年10月)

北海道教育大学長賞「埼玉県松伏町 松伏総合公園周辺の鳥マップ」

努力賞「マナーを守って楽しくタピ活 in 原宿」 - 第66回 国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール[主催:外務省、公益財団法人日本国際連合協会](2019年9月)

審査員賞 - 令和元年度 スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(2019年8月)

ポスター発表賞