SSH第II期(2024-2028)概要

2025年2月19日更新

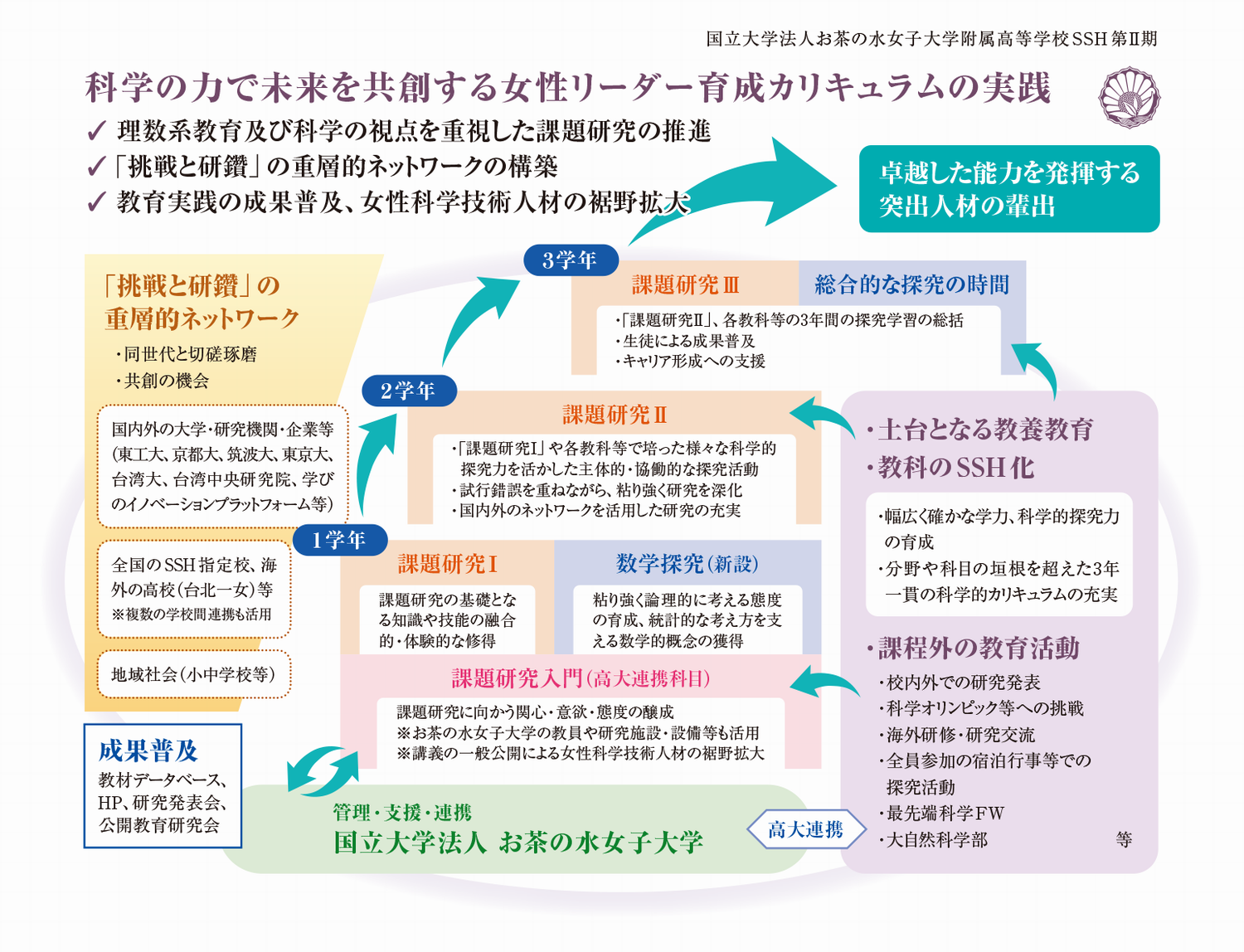

科学の力で未来を共創する女性リーダー育成カリキュラムの実践

本校は第I期5年間に引き続き、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)II期の指定を受けました(2024年度~2028年度)。研究開発課題を「科学の力で未来を共創する女性リーダー育成カリキュラムの実践」とし、確かな学力、豊かな教養を土台に、科学的な素養や卓越した科学的探究力を備え、他者と未来を共創する女性リーダーの育成をめざします。

目的

確かな学力、豊かな教養を土台に、科学的な素養や卓越した科学的探究力を備え、他者と未来を共創する女性リーダーの育成。

目標

①自然や社会の諸事象に広く関心を持ち、物事の本質的理解に努め、知識や経験を統合して、科学的探究力と豊かな発想で諸課題の解決に挑む生徒の育成。理数系分野において卓越した能力を発揮し、国際社会をリードする研究者等を志す突出人材の輩出。

②①に資する「理数系教育及び科学の視点を重視した課題研究の推進」を主眼とした3年一の科学的カリキュラムの実践。

③国内外の科学技術人材や大学・研究機関、企業、他のSSH指定校、地域の小中学校等を含む幅広いネットワーク(「挑戦と研鑽」の重層的ネットワーク)の構築及び活用。

④生徒の研究成果や教員の教育実践の更なる普及。女性科学技術人材の裾野拡大に向けた取組の充実。

研究開発の概要

- 科学的探究力等を備え、他者と未来を共創する女性リーダー育成を目指す教育を実践する。

- 理数系教育及び課題研究の更なる充実を軸にカリキュラム改善を図りつつ、多様なネットワークの中で、生徒が優れた女性科学技術人材のロールモデルに触れ、同世代と研鑽する環境等を整える。

- 実践成果を広く社会に還元し、女性科学技術人材の裾野拡大に寄与する。

研究開発の仮説

仮説① 身近な現象を科学的に捉え直す学びを通して、生徒の理数系分野への興味・関心を一層高めることができる。

仮説② 物事の本質的な理解に努めながら、探究学習に必要な知識・技能を融合的・体験的に学ぶことで、確かな知識・技能と論理的思考力を基に、研究を深めていく姿勢が養われる。

仮説③ 生徒が同世代と切磋琢磨できる環境や女性科学技術人材等のロールモデルに触れる機会を充実させることで、生徒の理数系分野への興味・関心を一層高め、主体的・自律的に粘り強く研究を進め、研究の質を高めようとする姿勢を養うことができる。

仮説④ 生徒の研究や教員の教育実践等の成果を普及することが、本校のカリキュラム改善や生徒・教員の研鑽、女性科学技術人材の裾野拡大につながる。

概念図

SSH第II期の取り組み

SSH学校設定科目等

- 数学探究(1学年必修、1単位)

課題研究及び全ての教科学習の基礎となる、簡単に答えにたどりつかない問いや本質を追究する粘り強い学習姿勢や論理的・批判的思考力の錬成を目指す。また、課題研究で活用する統計的手法の根拠となる数学的概念への興味・理解の促進し、課題に取り組む粘り強さや、論理的に考え、物事の本質を捉えようとする態度を養うとともに、数学的好奇心を培い発想を豊かにする訓練の場とする。加えて、課題研究で必要となる統計(数学Bの統計分野)の根拠となる数学的概念について学び、統計的分析の質の向上につなげることを目指す。

数学探究の年間指導計画はこちら(新しいウインドウが開きます) - 課題研究入門(1学年必修、1単位)

「問いを立てる」をテーマに、幅広い学問分野に触れ、学んだことを踏まえ議論することにより、課題研究へ向かう意欲や態度を育てる。研究者が身近な生活や社会の現象からどのように問いを立てるかを学び、身近な現象を科学的に捉える視点を得て、身近な現象を学問に結び付け、新たな価値を創造する姿勢や技能を育む。お茶の水女子大学4学部の教員がリレー方式で講師を務め、「問いを立てる」をテーマに講義を実施。講義では、生徒間で講義内容に関するディスカッションを行い、講義後、その内容を振り返り、考えたことをまとめる。

課題研究入門の年間指導計画はこちら(新しいウインドウが開きます)

2025年度の公開一覧はこちら - 課題研究I(1学年必修、2単位)

理科・数学・情報の教科等横断的な科目として開設し、科学的探究力の礎となる知識・技能や科学的探究力(科学的知識や実験・調査・数値やデータの扱い等に関する技能)を融合的・体験的に身に付けながら、それらを2学年「課題研究II」において活用できるようにすることを目指す。同時に、思考・判断・表現力を高め、主体的に学ぶ姿勢を養う。

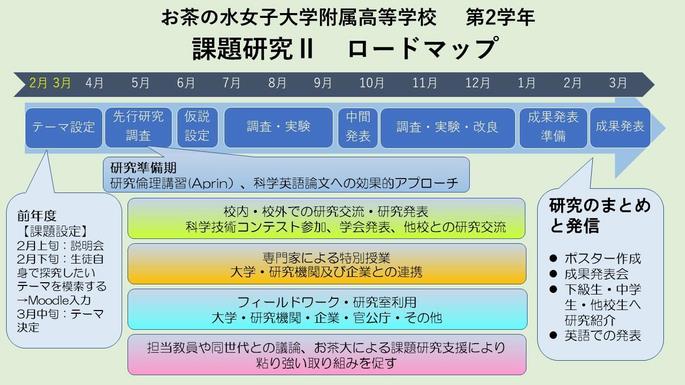

課題研究Iの年間指導計画はこちら(新しいウインドウが開きます) - 課題研究II(2学年必修、3単位)

「課題研究I」で身に付けた科学的探究力を活用し、主体的・協働的な探究活動を実施するとともに、自ら研究テーマを設定し、粘り強く試行錯誤を繰り返しながら十分に時間をかけて研究を進め、新たな価値を創出する意識を培う。科学的事象や社会課題について、生徒が自らの興味・関心に沿って研究テーマを設定し、個人または2~5名程度のグループで、主体的・協働的に、研究に取り組むこととする。 ロールモデルに触れながら、校内外の研究発表や科学技術コンテスト等へ挑戦する機会を提供しつつ、高い目標に向かって粘り強く試行錯誤を重ね、異なるバックグラウンドをもつ同世代とともに新たな価値を創出する意識を醸成する。生徒の意欲や研究の進展に応じて、管理機関や他大学などの研究機関、企業と連携し、研究の助言を受けられるようにする。

課題研究IIの年間指導計画表はこちら(新しいウインドウが開きます)

- 課題研究III(3学年選択、1単位)

「課題研究II」において進めてきた研究について、校外での発表や国内外の同世代との研鑽を重ねながら質を高め、成果をSSH生徒研究発表会や各学会のジュニアセッション、科学技術コンテスト等で発信する。理数系分野における卓越した能力を発揮し、将来、国際社会をリードする研究者等を志す突出した人材や、数理的なアプローチや分析手法を用いて、主体的に研究の質を高めていける、高度な科学的探究力を持つ生徒の育成を目指す。

課題研究IIIの年間指導計画表はこちら(新しいウインドウが開きます) - 総合的な探究の時間(3学年必修、1単位)

課題研究を含む全ての教科の探究的な学びを統合し、科学的根拠を踏まえた上で、他者の見解を尊重しつつ価値判断・意思決定を行う力を育成する。

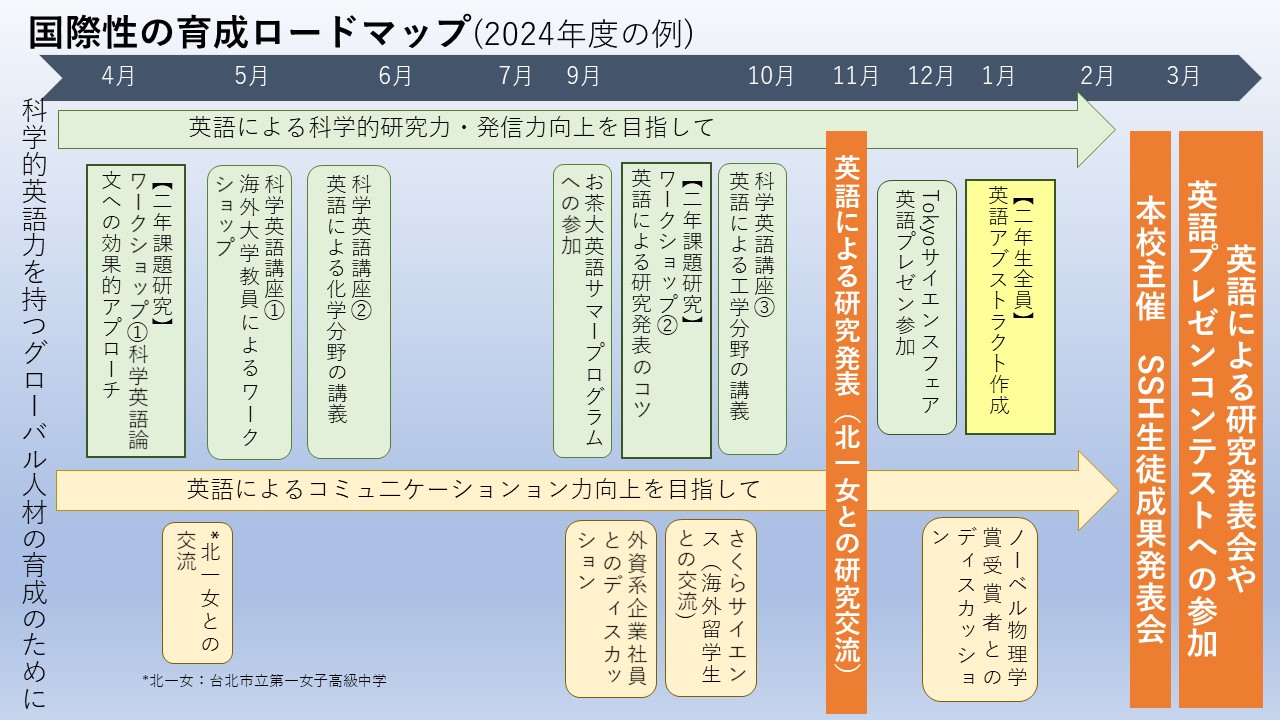

国際性の育成

- 海外研修

連携協定を結んでいる北市立第一女子高級中学(北一女)と台北で毎年合同研究発表会を実施している。北一女の生徒とのディスカッションに加え、中央研究院(アカデミアシニカ)や台湾大学を訪れて特別講義を視聴したり、研究者と交流したりする機会も設けている。 - 海外大学と連携した講義 ハワイ大学、ラトローブ大学(オーストラリア)、ストラスブール大学(フランス)など、海外大学の研究者による対面やオンラインでの英語による特別講義(実験を含む) を随時実施している。

- お茶大サマープログラム

お茶の水女子大学が、同大および海外提携大の学生を対象として実施する夏期集中講義Ocha Summer Program for Global Leadersに毎年、聴講生として参加している。講義は全て英語で行われる。 - サイエンスダイアログ in English

科学分野の第一線でグローバルに活躍する女性研究者が英語で専門分野の研究を紹介する講義を実施している(年3回程度)。 - 科学英語講座

英語で書かれた科学論文の読み方や英語による効果的なのプレゼンテーション方法に関するワークショップを実施している。

高大連携・企業や他校との連携

- 高大連携( お茶の水女子大学との連携)

①高大接続事業に関する協定書に基づき、「課題研究支援プログラム」を整備

②同協定書を締結している7女子校間の理数系教育のネットワーク形成 :研究交流会(8月)、課題研究発表会(3月)などの研究交流を実施

③大学教員等によるSSH事業、理数系教育及び生徒の課題研究への定期的な助言・指導:アドバイザリーボード(大学教員13 名)、メンター(大学院生 )による助言・指導

④大学HPの附属学校園「教材・論文データベース」を通じて、本校のSSH関連の教材等を公開 - その他の大学との連携

①東京工業大学との連携:ウィンターレクチャーの実施や「一日東工大生」(オープンキャンパス)への参加等により、生徒の理数系分野への興味喚起に努めている

②筑波大学との連携:筑波大学、筑波大学附属高等学校とキャリア教育に関する連携協定を締結以来、合同キャリアフォーラム等を毎年実施している。令和元年度からは、筑波大学WWLのALネットワーク連携校として、高度な課題解決型の学びの機会の提供を受けている

③京都大学との連携:京都大学の高大接続ネットワークに加盟し、京都大学研究者による出前授業を「課題研究I・II」等の授業で活用しているほか、同学主催の高校生によるポスターセッション(3月)で成果発表を行い、SSH指定7女子等高校で京都大学合同研修を実施している(8月)

④東京大学、「学びのイノベーションプラットフォーム」等との連携:課題研究等のための個別の研究室訪問や、出前授業を依頼している - 企業との連携

株式会社ナビタイムジャパン、Spiber株式会社、 アマゾンデータサービスジャパン合同会社等の多数の企業と連携し、授業等への講師派遣等の協力を得ている。 - SSH指定校との連携

①関東近県SSH指定女子校等の連携

埼玉県立浦和第一女子高校、埼玉県立川越女子高校、埼玉県立熊谷女子高校、群馬県立前橋女子高校、栃木県立宇都宮女子高校、茨城県立水戸第二高校および本校の7校(SSH指定は過去における指定を含む)によるネットワークを活かし、研究交流や合同発表会などを実施している。

②挑戦と研鑽のネットワーク

SSH指定校等とネットワークを形成し、生徒が高い目標を持つ同世代との研鑽の機会を通して、粘り強く学習や研究に挑戦できる環境を提供している。また、様々な分野で活躍する優れた女性科学技術人材等のロールモデルに触れる機会を生徒に提供している。

評価

SSH事業の評価は、主に以下の方法を用いて測定する。

- SSH意識調査:研究活動に関する自己の取り組みを振り返るために本校が独自に作成し、初年度より年2回実施

意識調査の調査項目(PDF形式 142キロバイト)

意識調査の調査項目(PDF形式 142キロバイト) - GPS-Academic(ベネッセコーポレーション):批判的思考力・協動的思考力・創造的思考力を測定

- 数理探究アセスメント(IGS):探究スキルを測定

- 「課題研究II」:授業内の取組を教員が評価するルーブリック

SSH活動報告

SSHに関する活動報告は、「SSH活動報告」をご覧ください